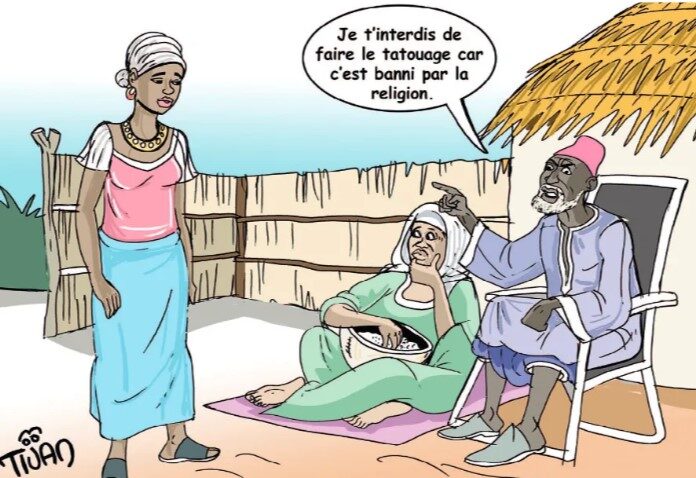

En parcourant les rues de Ranérou, il n’est pas rare de rencontrer des femmes ou de jeunes filles portant fièrement les marques de cet héritage culturel qui s’est imposé dans la culture populaire peule. Ici, cet ornement permanent, pratiqué sur le corps au moyen d’aiguilles, est chargé de symboles et d’histoires. Les yeux rivés sur le paraître, l’esthétique, beaucoup de filles étaient prêtes à tout pour paraître belles et s’identifier ainsi à leur communauté. Ces dernières années, la perception du tatouage chez les femmes a beaucoup évolué. Cette pratique est, aujourd’hui, perçue de manière assez négative. Très jeune, Rougui S. Dia avait suivi la tendance, se tatouant à l’image de ses aînées. Dans une société où le tatouage est perçu comme une atteinte volontaire à son corps, une altération de la création divine, la dame, devenue présidente d’un groupement de promotion féminine (Gpf), semble regretter son acte. Insouciante, elle n’avait pas, avant de prendre sa décision, réfléchi à la signification de cet acte au regard de sa foi et des principes de sa religion. « Si c’était à refaire, je ne le referais pas, car le tatouage gingival, s’il est réussi, ne disparait jamais. Rien ne peut effacer cette tache noire que je porterai jusqu’à la mort. Malheureusement, c’est quand on grandit qu’on mesure la portée négative de cette tradition bannie par l’Islam », indique-t-elle. D’ailleurs, raconte-t-elle, ses ancêtres (des Dia dans le Ferlo) interdisaient formellement à leur descendance de se faire tatouer. Celle qui désobéissait trouvait la mort. Trois jeunes dames qui avaient foulé aux pieds cet interdit avaient trouvé la mort, nous confie notre interlocutrice. Au fil du temps, explique-t-elle, cet interdit ne tenait plus rigueur.

Beaucoup de filles et de jeunes dames membres de cette famille se font tatouer ; même si, aujourd’hui, cette tendance connaît une perte de vitesse, n’est plus à la mode. Le temps de l’engouement semble appartenir au passé. Rougui S. Dia indexe le cosmétique, notamment le maquillage. À ce sujet, explique Faty I. Sow de Billy Fafabés, il est fréquent de voir une fille peule qui se marie, fasse le maquillage dit « 24 heures » et le rouge à lèvres pour cacher le tatouage de sa bouche et de ses lèvres. « À travers cet acte, elle exprime peut-être un regret », dit-elle. Le major du centre de santé de Ranérou a, lui aussi, fait le même constat. « Cette pratique fait partie de la culture pulaar. Elle est acceptée. Cependant, le rythme a baissé chez la nouvelle génération », affirme Paul Bernard Tine. Selon lui, beaucoup de jeunes filles sont en train de tourner le dos à cette pratique ancestrale, victime de la modernité et de l’évolution des mentalités sociétales qui ont conduit au déclin de cette forme d’art séculaire.

Par Samba Oumar FALL, Souleymane Diam SY (textes) et Mbacké BA (photos)