Il serait le bassari le plus populaire, tant il milite pour la sauvegarde de la culture de son ethnie. Homme aux multiples casquettes, Balingho est une « fierté » pour son peuple. Dans son antre de campement touristique à Ethiolo, capitale des Bassaris, il se démène pour la préservation de la culture et du legs ancestral.

L’histoire des Bassaris est presqu’identique à celle des Bedik. Du moins dans la trajectoire que ces deux peuples ont suivi du Mali au Sénégal en passant par la République de Guinée, d’après Gahérademy Bindia dit Balingho. Véritable bibliothèque et ambassadeur du peuple bassari à lui-seul, Balingho, très haut en couleur et d’un charisme naturel, explique qu’Alpha Yaya et les Peuls voulaient convertir à l’islam son peuple. Ce dernier se réfugia dans les grottes et résista. « Les Bassaris portaient des feuilles de rôniers sur leur corps pour aller chercher à manger pour mieux s’identifier entre eux face aux plans de l’ennemi. Sur les montagnes, ils pouvaient mieux voir l’ennemi. Il faut dire que la religion du bassari est l’animisme », explique-t-il, au milieu de quelques-uns de ses amis et employés qui l’écoutent religieusement dans son campement touristique sur la montagne d’Ethiolo à quelques kilomètres de Salémata, la capitale départementale.

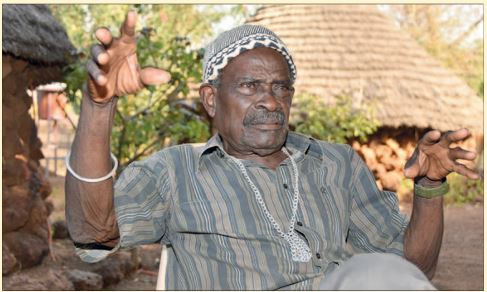

A 80 ans, la démarche alourdie et le geste lent, Balingho, comme l’appelle tout le monde, est un bon vivant. Haut en couleurs et toujours de bonne humeur, sa voix rauque est imposante. Il se veut un témoin de l’histoire de son peuple. Mais surtout un bassari vivant. Ayant grandi « un peu partout » comme il le dit, il peut se réclamer citoyen du monde qu’il arpente depuis des décennies. L’Europe et les Etats-Unis en particulier. Il se veut pourtant très enraciné dans sa culture qui l’a vu naître et grandir dans le village d’Ethiolo composé de cinq quartiers bassari et d’un autre peul.

Il explique que lorsque les Bassari se sont installés sur la grotte, ils l’ont quitté pour monter dans les huttes d’Aner et Babanaire. Ils sont éparpillés dans différents villages de Salémata et ont comme capitale Ethiolo. D’autres localités moins denses abritent des Bassaris : Ebarak, Inguissara, Mbang, Edone, Ekoss, Epingue, Egnanga, Nangar… Un de leurs villages, Niaminku, situé à côté de Mako, a été déplacé du fait qu’il était dans le Parc. Un autre village est localisé à 7 kilomètres du côté de la frontière guinéenne.

La culture du riz, du fonio et de l’arachide a supplanté la chasse et la cueillette chez les Bassaris alors que l’élevage revient aux Peuls. Les deux peuples vivent en harmonie depuis des lustres avec leurs particularités. Balingho mesure la difficulté de la tâche de conserver les fondamentaux de son ethnie dans ce monde très métissé. Mais il porte le combat en bandoulière et le revendique. Deux de ses filles sont mariées à un Français de Bordeaux et un Peul de Ngaparou. Une réalité qu’il « accepte vu que l’amour n’a pas de frontière ». Mais son souci majeur est « d’apprendre aux jeunes à faire les objets du vieux temps ». Il ne tarit pas d’éloges sur les vanniers et forgerons bassaris. « Tous les villages étaient localisés dans cette zone. Nous vivions dans la grotte. C’est après la guerre que nous nous sommes dispersés », regrette Balingho. Le départ massif de Bassaris des villages traditionnels le chagrine. Il ne comprend pas non plus que la plupart de ceux ou celles qui partent, généralement à Kédougou et à Tambacounda, ne ramènent pas leurs enfants pour connaitre la culture bassarie. Aussi, essaie-t-il d’organiser ceux qui restent autant qu’il peut par le sport et la culture.

La danse, bien présente dans la culture bassarie, est bien ressuscitée. Balingho est aussi un opérateur économique ; il gère un campement touristique et des emplois.

Evoquant les problèmes auxquels son peuple fait face, il regrette l’absence d’eau, de forage, d’électrification, de pompes solaires… Des difficultés qui le poussent à se surpasser et à aller chercher des moyens pour la communauté. Très réseauté, tous les moyens qu’il mobilise sont investis pour le bien-être de la communauté. Il constate, amer, le non-développement du tourisme, malgré tous les efforts qu’il entreprend depuis la pandémie de Covid-19. Il reçoit pourtant de nombreux ressortissants polonais, français. Croquant encore la vie à belles dents, il donne des cours hebdomadaires de danse à ses clients. Au gré des saisons.

Ibrahima Khaliloullah NDIAYE