Paru en 2015 aux Abis Éditions, « Les Bannis de Tandjiba » d’Alioune Badara Bèye pose le débat sur les divergences politiques dans un pays appelé Dimack. Dans le roman, cette opposition entre le régime en place et une communauté entraînera la chute et la mort du président.

Avec « Les Bannis de Tandjiba », Alioune Badara Bèye ausculte les tragiques jeux politiques du continent. Le roman, publié en 2015 aux Abis Éditions, met en scène un pays d’Afrique : le Dimack. Ici, un nouveau soleil se lève dans le ciel éternel. La nation vient d’ouvrir une nouvelle page de son grand livre d’histoire en élisant son président du Conseil d’État. Barki War est porté au pouvoir avec plus de 55 % des voix. Ce nouvel homme fort du pays, issu d’un milieu défavorisé (Diorkoné, une localité presque dépourvue de tout), incarne pour les populations un nouvel espoir retrouvé.

Après son élection célébrée avec enthousiasme, le premier acte du nouveau président est de rendre visite à ses parents dans leur village. Lors d’un échange avec son père et sa mère, il prend pleinement conscience de l’ampleur de sa mission, ainsi que des combats ardus et des incertitudes qui jalonneront son mandat. Auréolé par les prières de son père, Barki War s’engage plus que jamais à faire de son mandat un temps de rétablissement équitable et juste de tous les droits acquis par le peuple dimakois. Un règne où la démocratie prévaudra et où la loi sera la seule force. Mais c’était sans compter sur les aléas du destin.

Le président, ayant opté pour un gouvernement fondé sur un État fort, basé sur des principes justes et rejetant toute forme de discrimination ou de ségrégation, paiera le prix de ce choix. Sa décision, motivée par des considérations de justice sociale et d’équité politique, concerne l’expulsion des habitants de Tandjiba.

Division et tensions

Il leur impose, dans un délai d’un an, de s’installer à Rigoussa, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Le président subira les conséquences de cette décision. Cette mesure, guidée par une volonté de justice sociale et d’équité politique, implique le relogement des habitants de Tandjiba. Ceux-ci doivent, sous un délai d’un an, s’établir à Rigoussa, une localité située à environ vingt kilomètres de la capitale.

Réputé pour sa force de caractère, Barki War ne reculera pas devant sa décision d’isoler cette communauté de ses terres d’origine.Ce programme du président devient la pomme de discorde opposant le gouvernement dimakois à la collectivité Manko. C’est le début d’une confrontation sans merci, qui va créer division et tensions. Une première manifestation réprimée fait des dizaines de morts du côté des Mankos. Ce n’est pas tout : face à la détermination de cette communauté, le gouvernement assiège Tandjiba. Les affrontements font des centaines de morts et aboutissent à l’arrestation, puis à l’emprisonnement, à 400 kilomètres de la capitale, du principal chef de la collectivité manko. Tandjiba poursuit alors sa descente aux enfers. Le bidonville est frappé par une épidémie de choléra qui emporte aussi de nombreuses vies.

Dans cette crise, malgré la puissance militaire de l’État, les populations poursuivent leur résistance. Stratégie après stratégie, le climat dégénère, aggravé par la crise d’autorité au sein de l’administration, l’absence de décisions, la démobilisation des militants de base…

La résistance populaire portera finalement ses fruits avec l’affaiblissement du pouvoir en place, suivi d’un coup d’État militaire durant lequel le jeune président est tué. Dans cette œuvre de fiction, Alioune Badara Bèye illustre les divisions politiques d’un pays qui rappelle la réalité de nombreux États africains contemporains. La politique demeure, comme toujours, un art mêlant manipulation et lutte pour le pouvoir. Outre la fragilité des pays du continent et la vulnérabilité de leur système démocratique, « Les Bannis de Tandjiba » évoque aussi la politique sectaire dont les populations ont été victimes. Une attitude qui a fini par démanteler le tissu social et marginaliser les valeurs traditionnelles qui, jadis, cimentaient les relations humaines. La question du foncier et les enjeux de pouvoir dans nos sociétés occupent une place importante dans cette œuvre d’Alioune Badara Bèye, un auteur qui nous a habitués à des textes d’une grande portée littéraire et d’une aisance presque naturelle dans l’exercice des différents genres de la littérature.

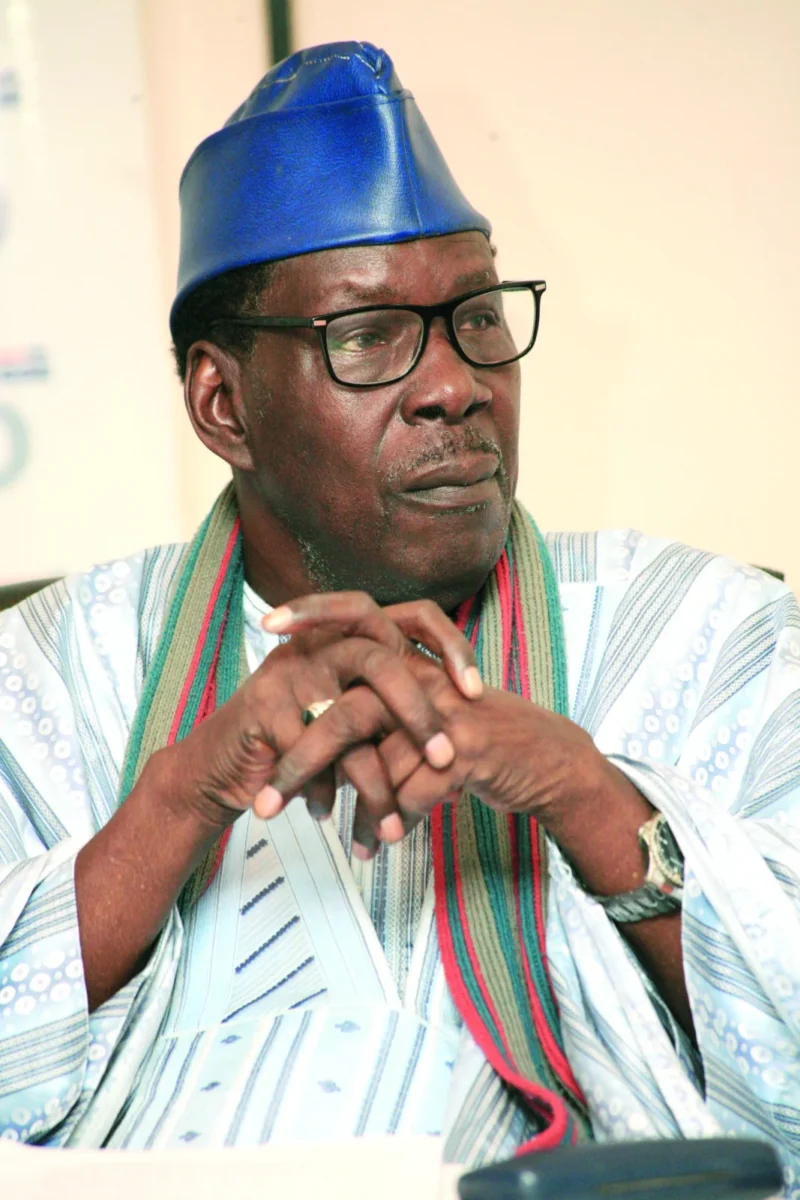

Décédé le 1er décembre 2024, l’ancien président de l’Association des écrivains du Sénégal fut scénariste, essayiste, dramaturge, romancier et poète. Il est à l’origine de nombreuses œuvres dont « Raki », « Le Sacre du Ceedo », « Nder en flammes », « Lueurs et veillées poétiques d’outre-tombe », « Utopies lumineuses », « Fresque pour un monument ». Une production littéraire prolifique constituant une méditation et un message pour l’immortalité des rêves. En alliant fiction et réflexion sociale, Alioune Badara Bèye, invitait à un combat pour la mémoire ; à se battre pour construire un legs contre l’oubli et le temps qui passe.

Ibrahima BA