En 1979, le Super Diamono quitte Dakar. Ce n’est pas une fuite, encore moins une tournée ordinaire. C’est une traversée. Une plongée vers l’âme du pays. De Kaolack à la Gambie, jusqu’aux terres rouges de la Casamance, Omar Pène et ses compagnons sillonnent les routes poussiéreuses avec une seule idée en tête : forger une musique qui leur ressemble, qui parle au peuple et qui vibre au rythme de ses espérances. Cette longue pérégrination devient, pour le groupe, un laboratoire musical itinérant.

En Casamance, dans un petit club nommé « La Case », lieu intime et incandescent, le groupe achève l’architecture sonore dont il rêve depuis ses débuts. Là, naît dans le feu du live et l’épaisseur de la nuit, l’Afrofeeling music : un alliage subtil de mbalax, de soul, de jazz, de reggae et de traditions africaines, qui épouse la voix profonde d’Omar Pène comme un gant taillé sur mesure.

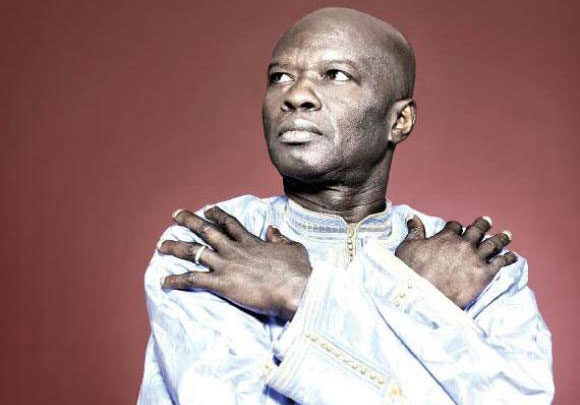

L’Afrofeeling : le style musical d’Omar Pène

En ce sens, dans son article intitulé « L’Afrofeeling : le style musical d’Omar Pène », le professeur Babacar Mbaye Diop explique : « Omar Pène a très tôt compris que la musique est « enracine-ment » dans ses racines africaines profondes et « ouverture » aux apports fécondants des musiques étrangères ». Dans le même élan créatif, le groupe accueille Ismaël Lô, second lead vocal, dont la voix douce et limpide contraste merveilleusement avec celle, granitique, de Pène. Ensemble, ils tissent un dialogue vocal en clair-obscur, qui élargit le spectre émotionnel de leurs compositions.

L’Afrofeeling prend alors toute sa dimension : une musique de fusion et de conscience, portée par deux voix qui chantent l’homme dans ses vertiges comme dans ses espoirs. Lorsque le Super Diamono revient à Dakar en 1981, il ne revient pas les mains vides. Il rapporte de la poussière sur les souliers, des sons dans la tête et des chansons prêtes à éclore. Le groupe installe son fief au Balafon, au 2, rue Macodou Ndiaye, qui devient bien plus qu’un lieu de répétition. Là, tout s’accélère.

Premier fruit de ce retour fécond : l’album « Ndaxami ». Le groupe est de retour chez lui, mais, c’est une maison agrandie, enrichie de toutes les terres traversées et toutes les influences absorbées. La voix d’Omar Pène y résonne comme une parole familière, grave et fraternelle, qui raconte les douleurs muettes et les joies simples du peuple. S’ouvre alors une période de fertilité musicale exceptionnelle.

4 productions réalisées entre fin 1981 et début 1983

Entre la fin de 1981 et le début de 1983, le Super Diamono fait jaillir quatre productions majeures, comme autant de saisons condensées dans un court laps de temps : « Mame Bamba », « Ndiouli », « Yaaram » et « Maral ». Dans « Ndiouli » et « Maral », chantés principalement par Omar Pène, la fibre sociale est à vif. Il y a, dans ces chansons, quelque chose d’une prière et d’un cri. Une ferveur mêlée de lucidité.

Pène y parle des laissés-pour-compte, des amours cabossés, de la dignité qu’on ramasse chaque jour à force de vivre. Sa voix ne domine pas la musique, elle s’y fond, s’y bat, s’y love. En 1982, le Super Diamono continue sa marche en avant avec « Casamance », « Baol » et « Jigeenu Ndakarou », des titres qui témoignent d’un ancrage territorial fort, mais aussi d’un regard critique sur la société.

L’album « Gaïndé », paru en 1983, affirme, quant à lui, une conscience panafricaine, avec des morceaux qui célèbrent la force et la dignité des peuples africains. Cette même année, « Souf » et « Spécial Volume 1 » confirment la capacité du groupe à se renouveler sans se trahir. Entre 1984 et 1986, la production s’intensifie. « Soumbédioune », « Kermel », « Jeanne d’Arc », « Pastef », « Confédération », « Borom Darou », « Mam » : ces albums s’enchaînent et abordent des thèmes variés, spiritualité, patriotisme, amour, jeunesse désabusée toujours avec la même sincérité musicale.

Les années 90, une décennie d’émotions

En 1987, « People », porté par le puissant hymne Soweto, donne une dimension internationale au message engagé du Super Diamono. L’année suivante, « Cheikh Anta Diop » rend hommage au grand penseur africain, et « Adama Ndiaye » (1989) boucle la décennie avec émotion. Les années 1990 ne marquent pas une pause, mais une nouvelle étape.

Le ton est plus introspectif, la musique plus raffinée. « Lettres et Passeport » (1990) explorent l’exil et les tensions identitaires. « Nila » (1991), « Étudiant » (1992), « Saï Saï » (1993), « Fari » (1994) traduisent les inquiétudes d’une jeunesse en quête de repères. « 20 Ans déjà » (1995) marque une étape symbolique, deux décennies de combat musical, de fidélité au public et à une ligne artistique intransigeante.

1996, c’est aussi l’album « Euleuk Sibiir » avec Youssou Ndour. Lequel album a amoindri les tensions entre les fans du Super Diamono (Afsud) et du Super Étoile. Baye Pène poursuit avec « Direct from Dakar » (1996), « Tiki-Tiki », « Afsud » (1997), « Nanga Def » (1998), « Derklé » (1999). Dans la foulée, le groupe montre qu’il reste connecté à l’air du temps, à la ville, à la rue, à l’Afrique.

Le maestro alité pendant presque 8 années

La musique s’ouvre sans perdre son âme. Dans les années 2000, place à la mémoire et à la célébration. « 25 Ans » (2001), « 30 Ans déjà » (2005), « Lamp » (2003), « Myamba » (2005), « Moom Tamit » (2007), « Ndam » (2009), « Ndayaane (2011) marquent le temps qui passe, mais aussi la constance d’un engagement musical qui ne s’est jamais démentie. Le ton devient plus posé, la parole plus sage, mais le souffle reste intact. D’un seul coup, celui que ses fans appellent affectueusement Baye Pène sombre dans un silence qui laisse ses mélomanes dans le désarroi total.

Pendant presque 8 années, le maestro était alité. C’est en 2021 qu’il revient avec l’album « Climat ». Avec cet opus universel, Pène devient une conscience écologique et aborde des thèmes qui interrogent l’écologie contemporaine et le devenir même de l’humanité. À travers ces plus de 40 productions, Omar Pène et le Super Diamono ont bâti bien plus qu’une discographie, une œuvre populaire et vivante, au croisement de l’art et de la conscience. Une voix pour chaque époque.

Par Amadou KÉBÉ