Dans son roman «Diokel», Jean Dib Ndiaye lance une diatribe contre le système colonial qui a profondément bouleversé le continent. L’œuvre met en scène une triste histoire d’amour entre un jeune berger, héritier du trône du Sine, arraché à l’affection des siens le jour même de ses justes noces avec une princesse de Tattaguine.

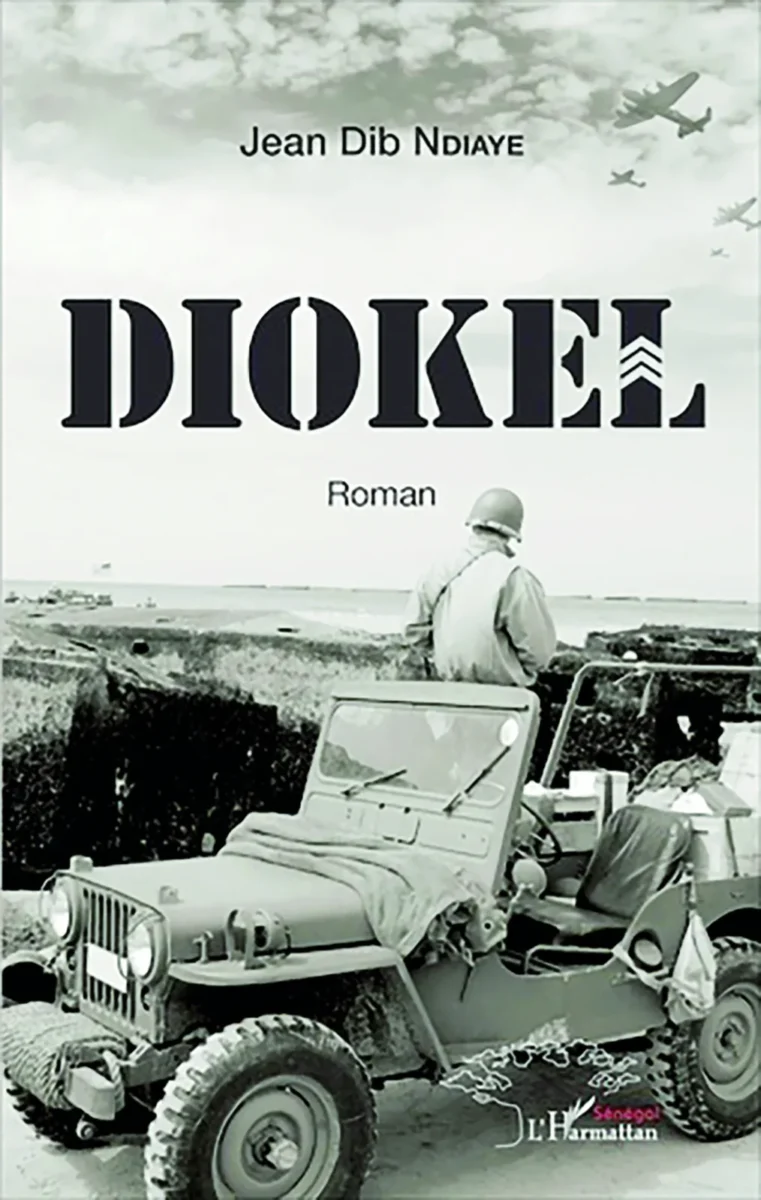

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, l’Afrique est contrainte à une mobilisation générale. Dans les colonies, l’on s’organise pour venir en aide à la France. Les recrutements de soldats se font par centaines, jusque dans les villages les plus reculés. Dans « Diokel », paru en 2017 aux Éditions L’Harmattan, Jean Dib Ndiaye fait revivre cette page sombre de l’histoire du continent, qui a vu des milliers de ses fils envoyés au front et forcés à l’exil grâce à la collaboration d’une élite de renégats.

Le roman dépeint les mœurs d’une Afrique bouleversée par les violences de la colonisation et les impératifs de l’effort de guerre. Entre fiction et réalité, l’auteur relate de manière émouvante, et parfois tragique, l’enrôlement d’une figure emblématique de la principauté de Ndiongolor et de ses contrées. Le jeune Guelwar Diokel est ainsi contraint de suivre une section de l’armée coloniale chargée du recrutement des tirailleurs sénégalais. Chaque foyer doit envoyer un fils pour renforcer cette armée noire issue directement des colonies et déployée pour combattre l’Allemagne nazie.

Pourtant, dans la communauté, l’on pensait que ’Diokel’ serait exempté de ce recrutement, compte tenu de son « statut particulier ». Au cœur de cette œuvre à dimension historique se trouve une histoire d’amour brisée par l’incorporation forcée de Diokel dans les troupes coloniales durant le conflit de 1939-1945. Pour illustrer l’ampleur des tragédies qui ont profondément bouleversé les sociétés africaines de cette époque, Jean Dib Ndiaye choisit de mettre en scène une idylle interrompue : celle d’un jeune berger et héritier du trône du Sine, arraché à l’affection des siens le jour même de ses noces avec Makane, princesse de Tattaguine.

La jeune femme est réputée pour sa beauté singulière, une gazelle au « regard doux » et à la conduite « irréprochable ». Système sociologique ancestral Sur 300 pages, « Diokel » déploie une fresque historique et sociologique minutieusement documentée. L’auteur nous transporte dans la société sérère d’antan, révélant avec talent l’essence de ces royaumes et villages baignés dans une nature préservée. Futaies majestueuses, savanes infinies, fleuves serpentins et rivières cristallines abritent une faune foisonnante. Un tableau d’une beauté exquise, témoignage vivant de cette harmonie entre l’homme et la nature que seule la vie rurale sait préserver.

Dans son roman, Jean Dib Ndiaye aborde également, avec une grande précision, les coutumes et traditions sérères. Ce peuple hospitalier s’appuie sur des valeurs fondamentales qui ont forgé la cohésion sociale, notamment les lignées universellement reconnues et les hiérarchies sociales. Autrement dit, il décrit un système sociologique ancestral basé sur des filiations consanguines ou matrilinéaires.

L’œuvre se présente comme un guide valorisant ces principes séculaires tels que la tolérance, le pardon, la patience, la responsabilité et la pudeur. Elle explore aussi le conflit générationnel à travers la tension entre tradition et modernité. « Diokel » est à la fois un hymne aux valeurs traditionnelles et une dénonciation du capitalisme sauvage que les impérialistes ont tenté d’imposer à l’Afrique, privilégiant le profit matériel au détriment de l’humain et de l’humanité. Avec « Diokel », l’adjudant-chef Jean Dib Ndiaye a signé, en 2017, ses débuts dans le monde littéraire.

Ibrahima BA