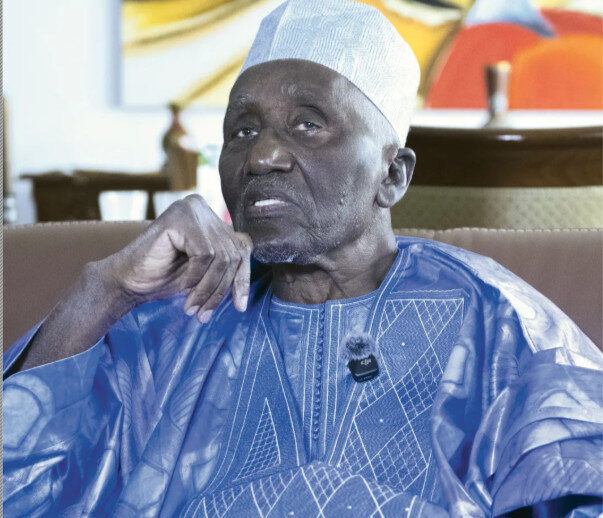

Premier ingénieur des mines du Sénégal, Mouhamadou Sy retrace son parcours et livre une réflexion lucide sur la gestion des ressources minières du pays. Entre richesses inexploitées, manque de continuité politique et opportunités nouvelles offertes par le pétrole et le gaz, il plaide, à 90 ans, pour une vision industrielle intégrée, fondée sur l’énergie et la transformation locale.

En 1962, à la fin de ses études, Mouhamadou Sy débute sa carrière à la Direction des Mines du Sénégal, au moment où démarre un vaste programme des Nations Unies pour le développement (Pnud). Ce projet, explique-t-il, a permis de réaliser des relevés géophysiques aéroportés sur tout l’Est du pays.

Les recherches aboutissent à la découverte de 79 anomalies géologiques, dont 39 ont été vérifiées au sol, ouvrant la voie à la connaissance des gisements de fer du Sénégal oriental. Le fer était déjà connu, mais on pensait à tort qu’il s’agissait de chapeaux de fer, sans enracinement. « Nos recherches ont prouvé le contraire », se souvient-il.

Selon l’ingénieur, âgé aujourd’hui de 90 ans, « le sous-sol sénégalais est riche ». Le for de la Falémé, estime-t-il, représente plus d’un milliard de tonnes de réserves possibles. À cela s’ajoutent des gisements de marbre à Ibel, d’or à Sabodala et d’autres ressources précieuses comme le zircon ou les phosphates.

Pourtant, regrette-t-il, ces richesses demeurent insuffisamment exploitées. Le principal frein : l’éloignement des sites miniers de toute infrastructure majeure. « Si le Sénégal avait investi dans un chemin de fer Dakar-Tambacounda, nous aurions pu exploiter le fer depuis longtemps », affirme-t-il, déplorant une absence de priorités stratégiques.

Une vision industrielle manquée

Pour M. Sy, le Sénégal a raté « un tournant industriel ». « Le fer, c’est la ressource industrialisante par excellence. Le fer crée des industries. Le bâtiment, l’agriculture, l’hydraulique, tout repose sur l’acier », dit-il. Il compare le potentiel du Sénégal à celui de l’Europe d’après-guerre, bâtie sur la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca).

Selon lui, une exploitation intégrée du fer, de l’énergie et du marbre autour du barrage de Sambangalou pourrait faire du Sénégal oriental un pôle de développement industriel majeur. L’arrivée du pétrole et du gaz ouvre, à ses yeux, une nouvelle ère. « C’est maintenant que tout concourt à une véritable industrialisation. Le pétrole et le gaz ne doivent pas seulement rapporter des taxes, mais permettre la création d’industries locales : pétrochimie, engrais, plastiques, matériaux de construction. »

A lire aussi : Clôture du Salon interministériel des Mines: L’ambition d’une souveraineté minière africaine affirmée

Avec la maîtrise de l’énergie et un coût de production plus compétitif, M. Sy estime que le pays pourra enfin valoriser ses ressources minières et relancer une industrialisation durable.

Ancien directeur général adjoint de Taïba, devenue Industries Chimiques du Sénégal (ICS) après fusion en 1996, M. Sy se désole de la perte du savoir-faire national : « Quand je suis arrivé à Taïba, il y avait 37 expatriés. En partant, un seul restait. Tout était sénégalais, tout était maîtrisé. Aujourd’hui, on a perdu cette compétence. Une nation se développe sur son savoir-faire. »

Il évoque, avec amertume, la dégradation progressive de ce fleuron industriel et la disparition des programmes de formation qui faisaient autrefois la fierté du secteur.

Préserver les gisements et penser l’avenir

L’ingénieur met en garde contre l’exploitation anarchique des gisements : « il ne faut pas massacrer nos ressources comme à Matam, où l’on a écrémé la partie riche du phosphate. Un gisement, c’est un tout. » Il appelle à une approche scientifique, intégrée et durable en s’appuyant sur la recherche universitaire et la coopération entre les acteurs publics et privés.

Pour conclure, Mouhamadou Sy formule une proposition forte : « Il faut réunir une trentaine de Sénégalais de grande envergure, d’ici et de la diaspora, pour réfléchir à une stratégie d’intégration de toutes ces potentialités. Si on le fait sérieusement, en deux ans, on peut poser les bases d’un véritable développement industriel. »

Par Elhadji Ibrahima THIAM