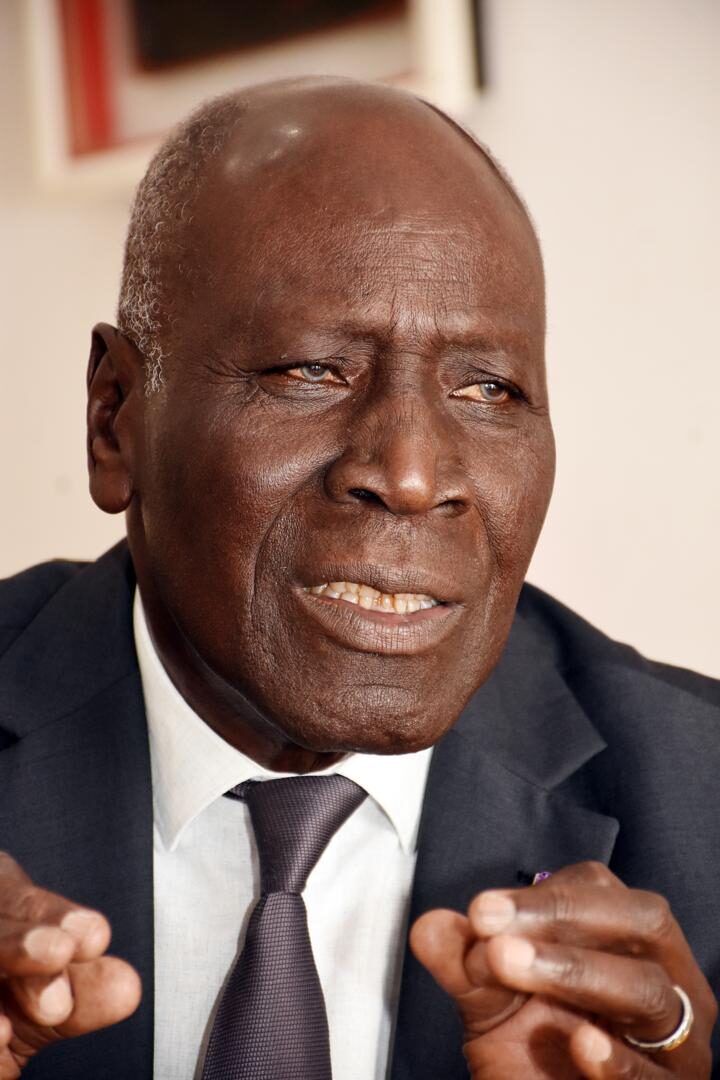

La cérémonie du Concours général sénégalais (Cgs) de cette année, prévue ce jeudi 31 juillet, a pour parrain André Sonko, ancien ministre de l’Éducation nationale sous le régime du président Abdou Diouf. Un hommage de la Nation, voulu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour offrir en exemple ce grand serviteur de l’État, né en 1944 à Ngazobil, au cœur du pays sérère.

Il est des noms de ministres qui restent gravés dans les mémoires. Celui d’André Sonko en fait partie. Entre 1983 et 2000, il a été ministre à plusieurs reprises et dans divers départements. Mais le poste ministériel qui lui colle à la peau reste incontestablement celui de l’Éducation nationale (1991-2000).

Vingt-cinq ans plus tard, son engagement constant en faveur de l’éducation n’est pas tombé dans l’oubli. Homme de conviction, grand serviteur de l’État, il incarne l’une des figures incontournables que l’histoire retiendra dans ce domaine au Sénégal. Engagé depuis de nombreuses années, il a consacré sa vie à l’amélioration du système éducatif.

A lire aussi: Concours Général : L’édition 2025 est prévue ce 31 juillet

La preuve, s’il en fallait : malgré son passé de ministre, il n’a pas hésité à accepter de devenir « simple » directeur d’école, à la tête des Cours Sainte-Marie de Hann. Le choix des autorités d’en faire le parrain du Concours général cette année est un bel hommage à cet engagement.

Né en 1944 à Ngazobil, André Sonko a grandi dans un environnement rural, au sein d’une famille modeste, avant de poursuivre ses études à Dakar, notamment aux Cours Sainte-Marie de Hann, où il effectue son cycle moyen et une partie de son secondaire, avant de rejoindre le lycée Van Vollenhoven, aujourd’hui lycée Lamine Guèye. Ironie du sort, c’est dans cet établissement des Cours Sainte-Marie que l’homme nous a reçus pour les besoins d’un entretien, en prélude à la cérémonie officielle du Concours général. Il en est aujourd’hui le directeur.

De ministre à directeur d’école

Dans les couloirs de l’établissement, le calme règne en cette période de vacances. Mais à l’entrée du secrétariat, à la troisième porte du couloir principal, l’ambiance tranche avec le silence ambiant : André Sonko et son équipe s’activent sans relâche dans une atmosphère joviale. Aucun stress apparent sur les visages. Le directeur veille au grain. Ancien ministre d’État, M. Sonko occupe ce poste depuis bientôt neuf ans. Le travail, pour ce natif de Ngazobil, est un sacerdoce. Il s’efforce de transmettre cette valeur à toutes les personnes croisées sur son chemin.

Pourtant, rien ne le prédestinait à un tel parcours. Issu d’une famille modeste, enfant parmi six frères et sœurs, il a connu les travaux champêtres pour assurer la subsistance familiale. Il évoque encore la culture du sorgho, activité familière de son enfance. M. Sonko, dont la mémoire reste vive, se remémore cette époque avec précision, tout comme son parcours dans l’appareil d’État.

Il se souvient aussi de son « royaume d’enfance » : Ngazobil. Ses parents, originaires de Mar Lodj, s’étaient établis dans cette localité vers les années 1930. Il évoque avec émotion la chance d’avoir pu aller à l’école, contrairement à de nombreux enfants du terroir.

À l’époque, les prêtres n’acceptaient que des élèves venus de villages environnants comme Mbodiène ou Ndianda. Il obtient son certificat d’études primaires (l’équivalent du Cfee actuel) en 1957, à l’école de la Mission catholique, avant d’être orienté vers les Cours Sainte-Marie de Hann, où il reste six ans, de la 6e à la Première, en internat, dans la série mathématiques. Après la première partie du baccalauréat, il rejoint le lycée Van Vollenhoven pour y achever son cycle secondaire.

Bachelier scientifique, il intègre ensuite l’Université Cheikh Anta Diop, à la Faculté de gestion, influencé par un groupe d’étudiants-surveillants, dont feu Saloum Kandé. Ce dernier, en lui partageant son expérience, le pousse à s’orienter vers l’économie et la gestion, plutôt que vers les sciences pures.

Après quatre années à la Faculté de droit et des sciences économiques, l’année 1968 marque un tournant. Mme Vieyra, une Américaine représentant l’African-American Institute, arrive à l’université pour octroyer des bourses à de jeunes Africains. André Sonko est retenu parmi les candidats de l’année de licence. En 1969, il intègre l’université Georgetown, à Washington, puis rejoint Los Angeles pour y obtenir un master en administration des affaires (Mba) en 1971.

« À l’époque, les États-Unis attribuaient de nombreuses bourses à de jeunes Africains », se souvient-il. Il y croise Moustapha Fall, un autre Sénégalais, qui le convainc de revenir au pays pour intégrer le Bureau Organisation et Méthode (Bom), une structure créée par le président Senghor avec l’appui des Nations unies (Pnud). En mars 1972, par l’entremise de Moustapha Fall, il rentre au bercail et rejoint le Bom.

Un grand commis de l’État

En février 1973, André Sonko est nommé directeur du Bom, en remplacement de Moustapha Fall, appelé à d’autres fonctions par le Premier ministre Abdou Diouf. Il dirige cette structure pendant cinq ans, de février 1973 à mars 1978. Il cite de mémoire tous les cadres rencontrés durant cette période, sans en oublier aucun.

« C’était une belle famille, avec beaucoup d’émulation et un fort sentiment de travail utile », se souvient-il. Il devient ensuite successivement secrétaire général du Gouvernement, puis ministre dans plusieurs départements stratégiques : l’Intérieur, la Fonction publique, et enfin l’Éducation.

« Nous avons travaillé avec de grands hommes d’État comme le ministre d’État Jean Collin, et d’illustres gouverneurs tels que Moussa Ndoye, Amadou Latyr Ndiaye ou encore Tidiane Ly, qui ont œuvré à la réforme de l’administration locale », raconte-t-il. Il insiste aussi sur les efforts fournis pour convaincre les agents de l’État de la nécessité de la formation continue. « Le diplôme de base, c’est bien, mais il faut toujours se mettre à jour », affirme-t-il.

Nommé secrétaire général du Gouvernement en 1978 sur proposition du Premier ministre Abdou Diouf, en remplacement d’Alioune Diagne Mbor, il occupe cette fonction jusqu’en janvier 1983. Il garde de cette période le souvenir d’une rigueur administrative et d’une capacité d’écoute remarquable de la part des dirigeants.

« Ils annotaient tout ce qu’on leur disait », se remémore-t-il. Il devient ensuite ministre de la Fonction publique et du Travail (avril 1983 – octobre 1987), une période marquée par l’application des programmes d’ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods.

« Ce fut une période douloureuse, où il fallait faire preuve de rigueur dans les recrutements, la masse salariale, la structuration du gouvernement et la gestion du secteur du travail », relate-t-il. « Les plans sociaux furent nombreux et douloureux, tout comme le déclin de la zone industrielle », ajoute-t-il avec regret.

En octobre 1987, il est nommé ministre de l’Intérieur jusqu’en mars 1990. Il fait face à de nombreux défis, notamment une grève de la police et la crise sénégalo-mauritanienne de 1989, déclenchée à Diawara. « Deux années rudes, extrêmement rudes, avec beaucoup de défis sécuritaires et électoraux, notamment le couvre-feu de 1988 », confie-t-il.

Il garde un souvenir ému de sa collaboration avec le colonel Lamine Cissé (futur général), alors chargé de la sécurité publique. « Un homme rigoureux, mais profondément humain. Il a su gagner le respect de la police malgré son statut de militaire », souligne-t-il. En mars 1990, il quitte le ministère de l’Intérieur pour devenir secrétaire général de la présidence, à une époque où le poste de Premier ministre n’existait pas. Il assure alors la coordination de l’action gouvernementale pendant un an.

Avec le retour du poste de Premier ministre en 1991 et la nomination de Habib Thiam, André Sonko devient ministre de l’Éducation nationale, un grand ministère composé également de l’Enseignement supérieur. Il succède à Iba Der Thiam et reste en poste jusqu’en 2000. L’un des principaux défis à l’époque était la baisse du taux de scolarisation, conséquence des politiques d’ajustement structurel.

« On ne pouvait plus recruter », déplore-t-il. Mais sa volonté de réformer demeure intacte. Grâce à un plaidoyer actif, il redresse la situation en s’inspirant du mot d’ordre de la conférence mondiale de Jomtien (Thaïlande, 1990) : « L’éducation pour tous », promue par l’Unesco.

Pour André Sonko, l’éducation ne doit jamais être le parent pauvre des politiques publiques. Aujourd’hui encore, il reste convaincu qu’il y a des raisons d’espérer.

Par Seydou Prosper Sadio et Pape Seydi (photo)