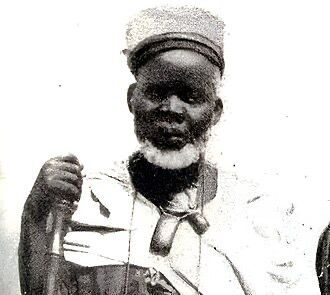

Il est des existences qui ne s’éteignent jamais. Elles continuent de rayonner bien après la disparition de celui qui les a portées. La vie d’El Hadj Abdoulaye ibn Seydi Mouhamad Niasse appartient à cette catégorie rare. Né en 1848, dans le village de Béli au Djolof, il fut à la fois un maître spirituel, un érudit, un résistant et un bâtisseur.

Dans l’ombre des manuscrits et des prières

Enfant, il s’imprègne du Coran comme d’un parfum, jusqu’à en devenir un dépositaire accompli. Sa mémoire est prodigieuse, mais sa curiosité l’est encore davantage. Il dévore les sciences islamiques, affine sa pensée, et très tôt, sa voix se distingue : claire, posée, persuasive. On ne l’écoute pas seulement, on s’en souvient.

En 1873, il entre officiellement dans la Tijaniyya, voie soufie qui deviendra l’ossature de sa vie. Mais Abdoulaye Niasse ne se contente pas de suivre : il écrit, commente, éclaire. Ses ouvrages, dont Miftâhoul-Anwâr et Al-Asrâr-Ar-Rabbâniyya, témoignent d’une érudition rare, d’un souffle mystique et d’une intelligence vive.

Le temps des épreuves

Mais le destin des grands hommes est rarement une ligne droite. La colonisation française s’étend, bouleversant royaumes et équilibres. Abdoulaye Niasse prend parti : il résiste. Aux côtés de figures comme Maba Diakhou Bâ, il participe aux combats, connaît l’exil en Gambie, endure la perte, la destruction, la douleur. Ses villages brûlent, ses proches souffrent, mais lui demeure inébranlable. Résister, pense-t-il, n’est pas seulement une option : c’est une obligation spirituelle.

Le voyage vers l’universel

En 1890, il part pour La Mecque. Ce pèlerinage, il l’accomplit comme une élévation. Sur sa route, il s’arrête en Égypte, à Al-Azhar, où ses pairs le reconnaissent comme un érudit accompli. Puis au Maroc, à Fès, il reçoit la Ijaza Itlaq, la plus haute autorisation de la Tijaniyya, consacrant son autorité spirituelle. Kaolack n’est plus seulement un carrefour du Sénégal : par lui, elle entre dans la cartographie des grandes cités soufies du monde musulman.

Léona Niassène, un foyer vivant

À son retour, il s’installe à Kaolack et y fonde, en 1911, Léona Niassène. Plus qu’une cité, c’est un symbole. On y apprend, on y prie, on y vit. Des disciples affluent du Sénégal, de Gambie, du Mali, et plus tard d’Afrique entière. Là, Abdoulaye Niasse enseigne, écrit, conseille, console. La zaouïa devient un cœur battant, une lumière allumée dans une époque tourmentée.

La trace éternelle

Le 14 juin 1922, il rend l’âme à Kaolack. Mais sa mort n’est pas une fin : c’est une continuité. Sa tombe, dans la zaouïa qu’il avait fondée, reste un lieu de recueillement et de transmission. Son fils, Cheikh Ibrahim Niasse, Baye Niasse, donnera à cet héritage une dimension mondiale.