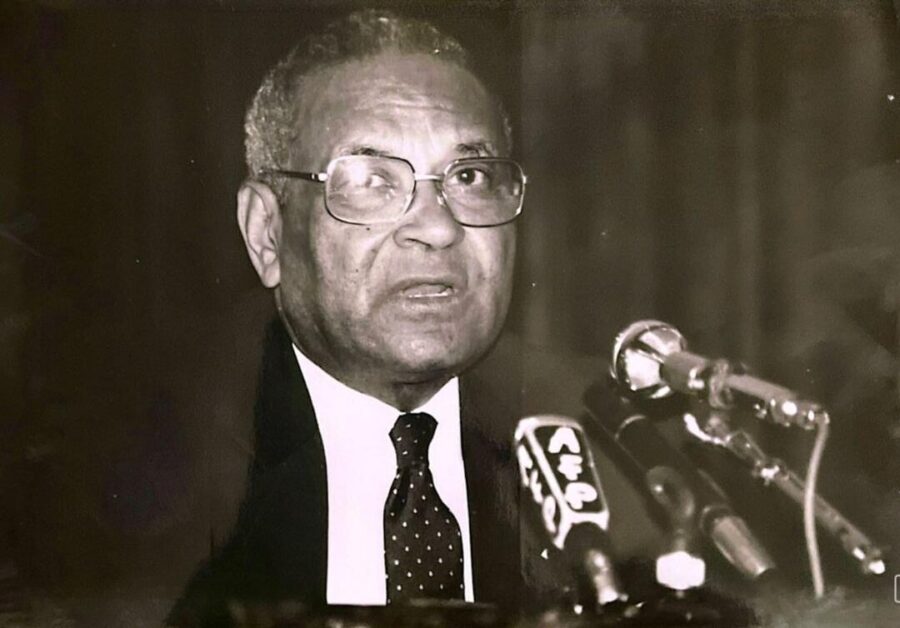

Mercredi 19 mars 2014, le journal Le Soleil avait consacré un portrait à Amadou Makhtar Mbow (1921-2024), ancien ministre sénégalais et ancien directeur général de l’UNESCO. À l’occasion de l’hommage national que le Sénégal lui rend mardi 28 octobre, treize mois après sa disparition, Le Soleil Digital republie ce portrait.

Visionnaire aura été le regard porté sur l’Afrique et ses combats par l’intellectuel militant et ancien patron de l’UNESCO. Chantre du combat pour le Nouvel ordre mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC) et initiateur de cette monumentale œuvre de reconstruction épistémologique qu’est L’Histoire de l’Afrique noire, Amadou Mahtar Mbow a toujours été habité par cette idée forte sur laquelle est bâtie sa vision du salvateur leadership de rupture qu’il fallait promouvoir pour faire émerger notre continent. Pour le Professeur Mbow, il est bien possible de sortir l’Afrique des limbes de la paupérisation historique et de l’installer sur l’orbite du développement. Le préalable, selon lui, est une véritable révolution conceptuelle au triple plan : de notre façon de concevoir désormais les problèmes de développement de l’Afrique, des paradigmes à partir desquels était perçu notre futur d’Africains, et des solutions envisagées jusque-là pour y faire face.

Par Moustapha SENE

Le leader politique, qui a aussi été de tous les combats émancipateurs dans son pays, le Sénégal, est une icône qui, à bientôt 90 ans, refuse de prendre sa retraite, partageant son temps entre ses multiples activités intellectuelles et son engagement militant en faveur d’une démocratie apaisée. Les Assises nationales qu’il a pilotées constituent un grand moment d’investissement patriotique. Ce parti-pris pour une citoyenneté active et des institutions fortes l’envoie, à la faveur de la volonté du chef de l’État, Macky Sall, à la tête de la Commission nationale de Réforme des Institutions, avec le débat technique d’experts et les élans politiques très polémiques sur ses conclusions et l’avant-projet de Constitution.

L’ensemble architectural, sis Place Fontenay, qui abrite le siège de l’UNESCO, baigne dans la grisaille parisienne de cette matinée du 27 septembre 1974. Amadou Makhtar Mbow installe ses quartiers pour succéder, au bout d’un vote-plébiscite, à cet autre mohican de l’humanisme universaliste qu’a été René Maheu. L’intellectuel sénégalais est déjà connu du sérail, mais aussi de son prédécesseur Maheu, agrégé de philosophie, ancien condisciple de Sartre et de Raymond Aron et incarnation, au plus haut sommet, s’il en est, de la culture occidentale. Avec lui, il a arpenté ce lieu-là, c’est-à-dire cette maison de verre qui a vocation à contribuer à la construction d’un monde meilleur et qui n’est pas seulement une bâtisse fonctionnelle. Car elle est aussi, et surtout, le symbole et l’expression concrète d’un projet qui parle à l’homme et parle aussi au monde d’une certaine façon de concevoir cet homme.

Dans le hall d’entrée de l’immeuble, qui grouille de tout ce que l’humanité représente dans sa diversité ethnique, une immense fresque du peintre Pablo Picasso, qui fit découvrir à l’Europe l’Art nègre, tapisse les murs. Côté jardin, on retrouve, comme dans un carrousel suspendu, une mosaïque d’œuvres sculpturales, pièces singulièrement belles et massives issues de tous les temps et de toutes les cultures ou portant l’estampille des plus grands artistes vivants ou non que notre monde a connus. Cet ensemble, synthèse réussie des cultures et traduction de la vocation première de l’UNESCO pour l’alchimie heureuse du passeur qu’elle représente, est avant tout, comme le rappelait à juste titre notre consœur Sophie Bessis, « un projet culturel enfanté par l’Humanisme occidental ».

L’espace a été conçu par trois des plus grands architectes de l’après-guerre, disciples de Bauhaus et de Le Corbusier : l’Américain Marcel Breuer, l’Italien Pier Nervi et le Français Zerfus, fasciné par l’architecture arabe et amoureux de la Méditerranée ; tous les trois « porteurs de valeurs occidentales mais touchés par la grâce des civilisations extra-européennes ».

Le nouveau locataire de ce temple a pleinement conscience de cet état de fait : il a sous ses ordres plus d’un millier de fonctionnaires, mais il verra, durant les six premières années de son mandat, ses effectifs augmenter considérablement.

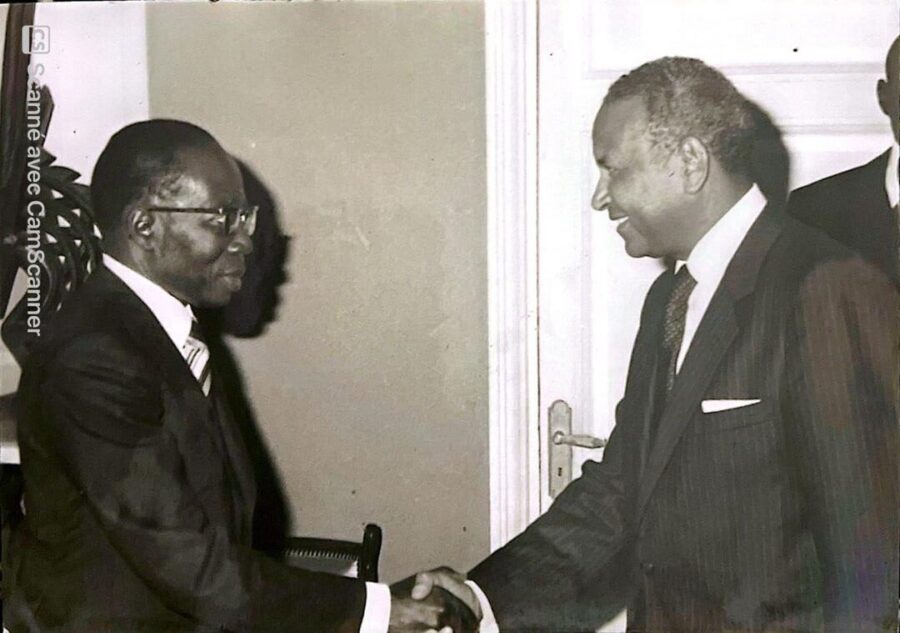

L’homme, avant d’arriver là, avait été plusieurs fois ministre en charge des questions d’éducation et de culture dans son pays, le Sénégal, dirigé alors par le poète-président Léopold Sédar Senghor. Mieux, l’historien brillant et pédagogue chevronné qu’il est, et qui a été très vite investi de la totale confiance de son prédécesseur René Maheu, connaissait bien la maison pour y avoir occupé, jusqu’à cette date, la prestigieuse planque de sous-directeur général chargé de l’éducation. Cela n’avait cependant pas empêché le chef de la délégation de Hongrie de lui faire rappeler les enjeux de ses nouvelles charges par Madame Magda Joburu, présidente de la Conférence générale de l’UNESCO, qui a élu, deux jours auparavant, M. Amadou Mahtar Mbow à la majorité absolue de 123 voix contre 1 et 2 abstentions. Le quinquagénaire d’alors, au regard d’une pétillance significative, faisait autorité du haut de sa grande probité intellectuelle et de son intelligence à tout crin qui, jusqu’ici, ne lui fait jamais défaut.

UN CHANTRE DU GENIE DU PEUPLE AFRICAIN

Résonne encore, comme un écho porté depuis cette enceinte aux quatre coins du globe, son propos qui cristallise sa vision des vicissitudes du monde d’alors et de la méthode du consensus inaugurée par lui pour faire face aux difficultés des relations internationales de l’époque, marquées, selon Mbow, par « l’équilibre de la terreur et l’accentuation des inégalités qui peuvent mener aux affrontements ultimes, ne laissant que ruine et désolation : destruction de tout ce que le génie de l’Homme a contribué à créer depuis tant de millénaires ».

L’alternative à cette hérésie que Mbow confond avec la barbarie — la vraie, celle-là —, elle n’est nulle part ailleurs, dira-t-il, que dans un combat et un seul à poursuivre sans relâche : « L’humanité est condamnée à vivre dans l’ère de la solidarité si elle ne veut pas connaître celle de la barbarie. La solidarité implique que, par-delà les diversités que l’on s’efforce de bâtir à l’échelle mondiale, un ordre économique, social et culturel transcende les égoïsmes nationaux et permette à l’homme de s’organiser rationnellement, de telle sorte que chacun puisse y vivre libre, heureux, frère de tout autre », a dit, à cette occasion, M. Mbow. Avant d’ajouter : « Le spectacle de centaines de millions d’êtres humains avilis par la maladie, l’analphabétisme, la faim, ce qui les prive de l’essentiel de leur dignité d’homme, a quelque chose de choquant et d’injuste quand on sait l’énorme gaspillage qui caractérise certaines sociétés ».

Révélatrice était la tonalité de ce discours qui renseigne sur au moins deux choses capitales. D’abord sur la personnalité remarquable à tout point de vue de cet intellectuel qui n’a jamais fait mystère de ses convictions d’homme de gauche et natif de Louga, une bourgade sahélienne du nord-ouest du Sénégal « au paysage peu boisé, presque désertique », dont Mbow se plaît à rappeler qu’il a eu, « enfant, à y travailler la terre selon les méthodes traditionnelles ».

Ensuite, sur l’ampleur des grandes ruptures que cet homme impliqué dans un tel processus par ses origines et ses convictions fortes de militant engagé, tout à la fois dans les risques et les chances de l’action politique, se devait de conduire au sein de cette organisation employant plus de 3 000 personnes et traversée par des courants idéologiques et politiques antagonistes, et qui ne devait sa survie en tant qu’agence spécialisée des Nations unies qu’à l’appui financier des grands pays occidentaux.

En fin politique, qui a choisi de nourrir sa praxis militante des vicissitudes et aléas de son vécu, depuis toujours arrimé à son engagement au service de cet idéal, Mbow savait sans doute ce qui l’attendait.

L’ESSENTIEL, PLUS LOIN QUE LA POLÉMIQUE…

Un témoin privilégié de cette période charnière de la géopolitique mondiale née de l’après-guerre raconte : « La mission de M. Mbow s’ouvre sur un conflit d’ordre purement politique : la fameuse non-intégration d’Israël aux groupes régionaux de l’UNESCO et le départ temporaire des États-Unis en signe de représailles. La situation est grave, le nouveau Directeur général la règle avec habileté, sans paraître céder à aucun chantage ».

Dans la foulée, le débat sur le Nouvel ordre mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC), un autre cheval de bataille d’Amadou Makhtar Mbow, dont on semble ignorer tout l’effort de synthèse consensuelle déployé par la Commission internationale McBride, a suscité, de la part de certains des plus grands médias occidentaux et de la presse anglo-saxonne en particulier, les critiques les plus féroces.

C’est sous la houlette d’Amadou Makhtar Mbow qu’une des plus grandes aventures intellectuelles visant à créer la réhabilitation de l’histoire du continent noir, longtemps souffrant des discours essentialistes et des poncifs de la vieille ethnographie européenne, a été menée : l’écriture de l’histoire générale de l’Afrique, dont la coordination a été confiée à l’universitaire de renom Joseph Kizerbo. Celui-ci n’en est pas moins connu, tout comme son collègue et ami Mbow, pour la constance de sa conviction profonde en son idéal pour une Afrique libérée de toutes dominations et maîtresse de son destin… Kizerbo et Mbow partagent cette commune conviction qu’il y a un rôle catalyseur de l’histoire dans la production du savoir africain, et qu’il existe aussi un véritable champ chiffré où les recherches en sciences sociales, si elles sont bien conduites, peuvent permettre à l’Afrique d’engranger des dividendes considérables dans la solution des problèmes économiques et sociaux auxquels les populations africaines sont actuellement confrontées.

« En quittant l’UNESCO, je n’ai pas cessé mes activités dans le domaine de la coopération intellectuelle internationale, qu’on ne peut séparer du reste de la politique au sens large du terme. Je pense qu’un intellectuel n’est jamais à la retraite. Le savoir évolue si vite et les changements du monde sont si rapides que l’on a besoin d’une actualisation permanente de ses propres connaissances pour rester au diapason de son temps », confiait dernièrement Mbow. Pour lui, les nouvelles élites africaines se doivent de prendre en compte cette évolution par une nouvelle prise de responsabilité, qui doit se traduire par des opportunités de développement à saisir. La finalité est de combler, comme c’est le cas des pays émergents des autres continents comme la Malaisie, Maurice, Singapour ou autres, le retard historique qui vaut encore à ce continent de demeurer sur les berges de la croissance. L’équilibre et la stabilité sont à trouver dans des institutions viables et une pratique politique tournée vers le progrès économique et social. Mbow l’a compris, qui a piloté les Assises nationales puis la Commission nationale de Réforme des Institutions. À côté de cet essentiel, la polémique est la scène des nécessaires ajustements pratiques.