Le 16 août 2025, dans un hameau oublié de la commune de Nguéniène (département de Mbour), la nuit avale les cris et n’offre à Nogaye Sarr (nom d’emprunt) que le son brutal du silence.

Assise seule dans une chaise brinquebalante dans sa case en paille, cette femme de quarante ans laisse couler des larmes épaisses comme des pierres sur le marbre froid de sa poitrine. Son corps famélique semble n’avoir pour abri que la douleur. Quatre ans déjà que son mari a rendu l’âme ; quatre ans aussi qu’elle survit sous l’ombre assassine d’un mot : sorcière. L’accusation, portée par le frère du défunt, a fissuré son existence comme une hache fend un tronc sec. « Il n’a fait tout cela que pour m’obliger à quitter le village avec mes trois filles et s’emparer ainsi des terres de l’héritage », confie-t-elle d’un ton serein.

Dans ce village, le lendemain où la fête de l’Assomption rassemble les autres, Nogaye demeure seule, dans son habitude infernale. « Ça fend le cœur et démolit l’âme », murmure-t-elle, la voix cassée, en se souvenant du jugement rendu, un jour, en sa faveur par les vieux du village, mais qui n’a pas su panser la fracture invisible. Depuis, elle dit vivre comme une silhouette dans la brume. La méfiance, dit-elle, est de rigueur : les voisins se détournent, sa famille étouffe sous le poids de la stigmatisation. « Heureusement que beaucoup de maisons ont obtenu maintenant un robinet. Mais il y a trois années, au puits, les femmes remplissaient leurs bassines de rumeurs. Je n’osais même plus y aller puiser de l’eau », dit la veuve. « Après ces rumeurs, même mon seul fils a pris la fuite… » Nogaye a essayé de noyer sa douleur. Mais sous la pression, même la pierre finit par céder ; et dans la nuit, la solitude devient une brûlure.

Ce soir encore, 23 heures déjà, elle veille, les yeux humides de mal, prisonnière d’un deuil qu’on a transformé en sentence. Derrière la douleur silencieuse de Nogaye se dessine une réalité plus vaste, presque taboue : au Sénégal, nombre de veuves deviennent la cible d’une suspicion souvent irrationnelle. Et, dans certains villages, il suffit d’un mot, d’un simple soupçon murmuré, pour que la rumeur se transforme en verdict implacable. C’est ce qu’a vécu Mme Kama, désignée comme responsable de la mort de son mari, victime d’un accident de moto Jakarta.

« Après ces rumeurs, même mon seul fils a pris la fuite, car il n’avait plus confiance en moi.

Les propos malveillants de certaines personnes ont fini par affecter son équilibre psychologique », confie-t-elle, assise à l’ombre d’un arbre à palabres. Plus douloureux encore, ajoute-t-elle d’une voix tremblante, son fils aîné a vu ses projets de mariage s’effondrer l’an dernier.

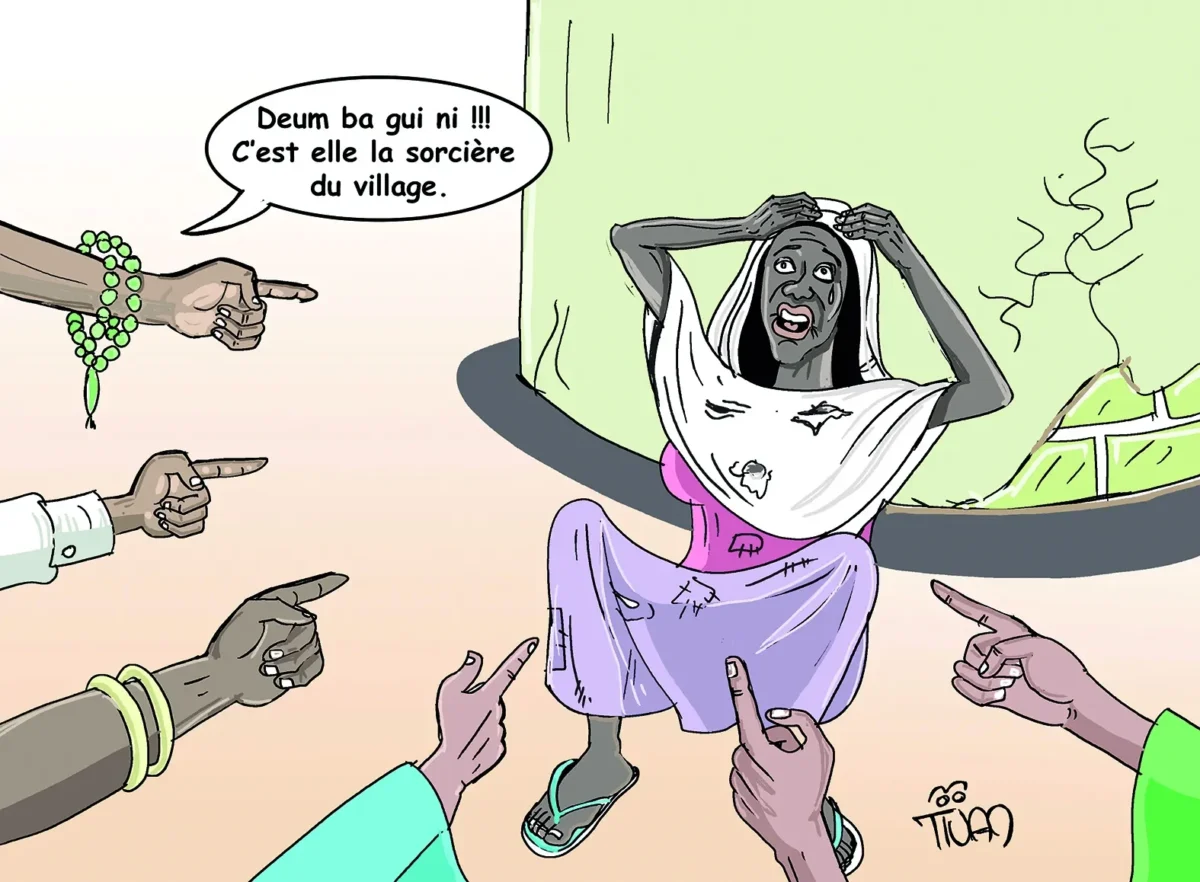

Selon la veuve, la famille de la jeune fille a refusé l’union à cause de ces accusations « infondées ». Dans un village environnant, Seynabou Faye, elle aussi, a vu sa vie basculer sous le poids du soupçon. À en croire la quinquagénaire, sa petite-fille, atteinte de schizophrénie suite à la mort de sa mère, répétait sans cesse son nom lors de ses crises. Dans l’imaginaire collectif, cette insistance a suffi à convaincre certains villageois qu’elle était la cause de la maladie. « Ils m’ont pointée du doigt, comme si j’étais responsable de ses souffrances, alors qu’elle avait, peut-être, besoin de soins et de compréhension », raconte-t-elle, le regard voilé par l’amertume. Et de s’indigner : « Désormais, chaque regard posé sur moi est celui qu’on réserve à une sorcière. »

Mais, c’est quoi la « sorcellerie » ? Selon un rapport du Parlement panafricain intitulé « Accusations de sorcellerie et d’agressions rituelles : vers l’élimination des pratiques néfastes et autres violations des droits de l’homme », datant de mars 2021, le terme a été introduit sur le continent africain par des explorateurs, des colonialistes et des missionnaires européens en référence à un éventail de croyances et de pratiques autochtones africaines. Par conséquent, dans le contexte africain, autant sur le plan historique que sur le plan contemporain, « sorcellerie » est un terme qu’il n’est pas facile de définir avec précision.

Aux frontières de l’indicible

« Cela étant dit, à travers le continent, et plus encore en Afrique, le concept de sorcellerie reste pertinent pour désigner une grande variété de croyances et de pratiques dont beaucoup ont évolué au fil du temps en raison de la modernisation et des influences du christianisme, de l’islam et d’autres religions ainsi qu’en raison de facteurs sociopolitiques », indique le document. Dans son mémoire de fins d’études au Cesti « Deum, arme à destruction massive », Mouhamed Kandji, 46e promotion, cite le Dr Massamba Guèye, spécialiste des traditions orales : « En réalité, en wolof, dès qu’on parle de « deum » (Ndlr : Sorcier), il s’agit d’anthropophagie. »

Mais, précise-t-il, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas de manger le corps de la personne. C’est ôter la vie non pas pour se nourrir de la chair, mais pour se nourrir de l’âme de la victime. Mais ce phénomène, sociologiquement, est inexplicable. Toujours dans le document de M. Kandji, le sociologue Dr Ousmane Ndong, qui a consacré son mémoire de Master à la « Sorcellerie et pratiques occultes chez les sérères de Ndiaganiao », estime que cette perception qu’on a d’un « deum » rend son existence plus compliquée. L’âme, étant indécelable et ineffable, ne peut être dévorée. « Déjà le fait de parler d’âme pose problème du point de vue des sciences sociales. L’âme qui est une chose abstraite peut-elle être objet de science ? », s’interroge-t-il. Toutefois, on s’entend généralement pour affirmer que ce terme signifie en Afrique qu’on invoque des esprits afin de nuire à quelqu’un ou, au contraire, d’améliorer son sort.

Enquête réalisée par Adama NDIAYE