Yaguène, Aline Sitoé Diatta, Gnacoufosso : trois femmes, un culte. En Basse-Casamance, le culte de la pluie, qui se perpétue aujourd’hui encore, s’est d’abord révélé à des femmes. Si Aline Sitoé Diatta est sans doute la plus connue, elle n’est la première femme à implanter ce culte. Avant elle, il y a eu Yaguène du village de Youtou où nous nous sommes rendus.

La cérémonie du kasarah s’inscrit dans des rituels que les responsables du culte doivent exécuter pour bénéficier de la clémence de Dieu (ata-émit) et du ciel. Selon l’anthropologue Paul Diédhiou, enseignant-chercheur à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, les rites du kasarah se déroulent souvent en deux phases : tout de suite après les récoltes de riz et en début d’hivernage.

À l’origine, ce fétiche se manifeste aux personnes (surtout aux femmes) par les rêves. Ces personnes se retrouvent alors dans l’obligation de l’implanter dans leur quartier d’origine ou au lieu indiqué dans les rêves. Les adeptes se recrutent à la suite de l’implantation du culte. « D’une manière générale, ils sont pris par la force (rapt) à l’intérieur du lignage qui l’a implanté », indique le Pr Diédhiou.

Les futurs membres du culte sont aussi repérés durant les danses qui accompagnent le rite du kasarah : les femmes (et rarement les hommes) tombent en transe, phénomène considéré comme une manifestation du kasarah ; puis elles sont appelées à entreprendre les démarches leur permettant de devenir responsables ou membres de ce fétiche. En plus de l’appel à la pluie, le kasarah est aussi censé assurer la protection de tous les villageois.

Dans sa contribution à l’ouvrage collectif « Comprendre le Sénégal et l’Afrique d’aujourd’hui : Mélanges offerts à Momar-Coumba Diop » (Éditions Khartala, 2023), Paul Diédhiou analyse comment le « processus d’héroïsation » d’Aline Sitoé Diatta a occulté le kasarah de Yaguène.

Lire aussi:Basse Casamance, au cœur des traditions : Youtou, rites et résistance à l’isolement (1/3)

Gnacoufosso, l’émule d’Aline Sitoé

Pourtant, c’est cette dernière qui est la première à avoir institué ce culte dans le village de Youtou. On raconte que le kasarah s’est manifesté à elle quand elle était jeune. Née à Djibonker, Yaguène a connu une enfance malheureuse puisqu’elle a été maladive sa vie durant et est restée célibataire et sans enfant.

C’est vers l’âge de 5-6 ans, raconte-t-on, qu’elle commence à avoir des révélations d’un ange-diable (amal), qui profitait de l’absence de sa maman pour venir s’entretenir avec elle, lui demandant d’implanter un culte auprès duquel les populations de Youtou pourraient venir implorer la pluie, avoir la paix et des récoltes abondantes. Ayant refusé d’obéir à ces injonctions dans un premier temps, elle tomba gravement malade et devint presque aveugle. Elle garda ces séquelles jusqu’à sa mort dans les années 1980.

À la suite de cette maladie qui a failli l’emporter, elle finit par se confier à sa mère. Finalement, Yaguène accepte d’implanter le culte avec l’accord des notables du village. Mais comme elle était très jeune, elle confia la gestion du culte à sa mère Anguéréré. À la mort de cette dernière, sa sœur, Gnacoufosso, voulut lui succéder.

Mais Yaguène, devenue adulte, s’y opposa, arguant qu’elle devait légitimement reprendre son fétiche. Gnacoufosso se sentit vexée : elle profita de l’avènement du culte d’Aline Sitoé Diatta pour le ramener à Youtou où elle l’implanta au quartier de Kanikindo, là où elle était mariée, contre l’avis de la majorité des habitants du village. De ce fait Gnacoufosso est considérée comme l’émule d’Aline Sitoé.

D’ailleurs, elle était recherchée par l’administration coloniale au même titre que la prêtresse de Cabrousse et aurait dû subir le même sort que cette dernière si elle n’avait pas pris le soin de se réfugier à Kassouh, avec sa fille Ankounembo. Cette implantation du kasarah d’Aline Sitoé à Youtou entraîna une querelle qui divisa le village et déboucha sur une guerre mystique entre partisans de Yaguène et ceux de Gnacoufosso.

Aline Sitoé, la « fabrication » d’une héroïne

D’après Paul Diédhiou, il a fallu des années pour qu’il y ait une réconciliation entre les deux camps. Aujourd’hui, les kasarah de Yaguène (majoritaire) et d’Aline Sitoé sont célébrés alternativement dans le village. Mais les séquelles de ce conflit demeurent aujourd’hui encore.

Pour Paul Diédhiou, cet incident entre Yaguène et sa tante (voir ci-dessus), méconnu des chercheurs, est à l’origine de l’hiatus entre la façon dont les populations (non lettrées) du milieu ajamat perçoivent le culte d’Aline Sitoé et la manière dont, au contraire, certains lettrés se la représentent. Ces derniers vont ainsi l’ériger en tant qu’héroïne de la résistance casamançaise, là où les non-lettrés la considèrent uniquement en tant que prêtresse du culte de la pluie (asarah).

De l’avis de Paul Diédhiou, deux auteurs (Jean Girard et l’abbé Diamacoune Senghor) ont largement contribué à la fabrication de la figure d’Aline Sitoé Diatta comme grande résistante : le premier, en cherchant à analyser le fétichisme en milieu joola, a surestimé les rêves de cette prêtresse ; le second, qui s’appuie sur les travaux du premier pour exploiter l’absence de héros de la Casamance, plus particulièrement joola, des programmes scolaires, et pour interpeller les autorités du Sénégal indépendant.

Ce conflit entre Yaguène et sa tante évoqué ci-dessus en est une autre illustration. En effet, souligne le chercheur, si la prêtresse de Cabrousse a incarné cette résistance et cette influence que lui prêtent certains auteurs (Girard, l’abbé Diamacoune Senghor), tout Youtou allait se liguer derrière Gnacoufosso pour implanter son kasarah dans ce village. Or, tel n’a pas été le cas. Même le village d’Effoc s’est contenté de conserver le kasarah de Yaguène qu’il avait adopté bien avant l’appel d’Aline Sitoé Diatta.

« Il est donc exagéré d’établir une corrélation entre le soulèvement observé dans quelques villages de Basse-Casamance (contre le colon) et l’appel d’Aline Sitoé », conclut Paul Diédhiou.

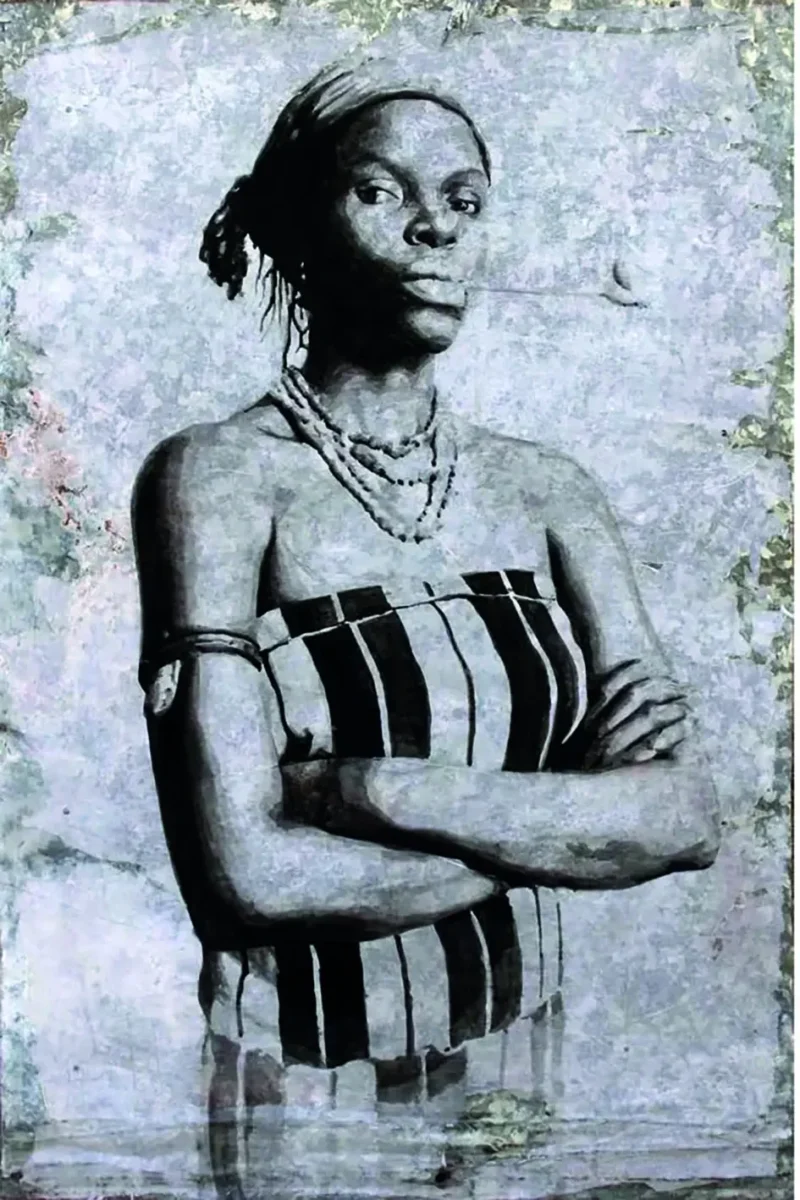

Par Seydou KA, Gaustin DIATTA (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)