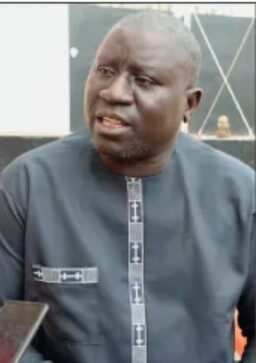

Au cœur du Niombato, les femmes sont les gardiennes du patrimoine et les piliers de l’économie locale. Entre transmission culturelle, activités maraîchères et ostréiculture, elles incarnent la vitalité et l’authenticité de ce terroir. Mahécor Diouf, gestionnaire de patrimoine culturel et directeur du Centre d’interprétation de Toubacouta, revient sur ce rôle central et sur les actions menées pour préserver et valoriser ces savoirs.

Quelle est la place de la femme dans le Niombato ?

La femme occupe une place importante. Ce sont elles qui portent la culture et le patrimoine, et ce sont elles aussi qui les transmettent aux générations futures. La particularité du Niombato, c’est sa diversité culturelle. Les femmes mandingues portent les savoirs du « Kagnaleng » et même de l’initiation au « Kankourang ». Les femmes sérères, elles, perpétuent les traditions liées au mariage, à l’agriculture et même à l’éducation.

Quel est le rôle du Centre d’interprétation dans la préservation du patrimoine dans le Niombato ?

Notre mission est de rassembler et valoriser ce patrimoine culturel et naturel.

Nous aidons les femmes à préserver leurs savoirs, à en comprendre l’importance et à les transmettre. Nous avons créé un musée qui expose ces connaissances issues des communautés locales. Quand une femme y entre, elle reconnaît sa propre culture.

Économiquement, est-ce que les femmes s’illustrent ?

Sur le plan économique, ce sont elles qui mènent les principales activités : agriculture, maraîchage, pêche artisanale, collecte de coquillages et d’huîtres. L’ostréiculture, par exemple, est largement portée par les femmes. On peut dire que l’économie locale repose en grande partie sur elles. Au plan culturel, là encore, elles sont centrales. Les femmes détiennent les savoirs, qu’elles continuent d’incarner même à un âge avancé, parfois jusqu’à 90 ans. Leur rôle est vital pour maintenir l’authenticité culturelle du Niombato, et c’est aussi ce qui attire les touristes.

Justement, quel lien existe entre femmes, culture et tourisme ?

Le tourisme communautaire et solidaire attire de nombreux visiteurs. Beaucoup préfèrent aller en mer avec les femmes, participer à la collecte de coquillages, à l’ostréiculture ou au reboisement des mangroves. Le maraîchage est aussi une activité très prisée, menée principalement par les femmes.

Quelles actions menez-vous pour préserver et faire reconnaître leur savoir ?

D’abord, nous travaillons à la reconnaissance officielle. Ces femmes figurent dans le catalogue du patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Ensuite, nous exposons leurs photos et leurs pratiques dans notre musée. Quand les enfants viennent visiter et reconnaissent leur mère ou leur grand-mère, c’est une forme de transmission et de valorisation communautaire.

Quelle est la particularité du Niombato ?

Ici, il existe un véritable brassage culturel. Les femmes sérères et mandingues partagent et pratiquent mutuellement certaines traditions, comme les rites du mariage. Cette richesse et cette authenticité, préservées par les femmes, font la force du Niombato.

Babacar Guèye DIOP & Marie Bernadette SENE (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)