À 20 ans, Zale pousse pour la première fois la lourde porte de Reubeus, le centre de détention de la capitale. Il n’y entre pas pour un crime dont il se souviendrait, mais pour un chapitre de vie qui impose patience, discipline et endurance. Pendant 11 mois, il va découvrir l’intimité collective d’un dortoir surpeuplé, les codes invisibles de la prison, et, paradoxalement, la force tranquille de la solidarité.

La première épreuve est la fouille, minutieuse et complète. « Naturellement, en profondeur. Je vous épargne les détails », confie Zale. Ensuite, il est conduit à la chambre 4, un espace lugubre où cohabitent plus de cent hommes. À l’entrée, il doit déposer ses chaussures. La date de son mandat de dépôt est inscrite dans un registre par l’homme de chambre. Il est midi. L’air est saturé d’odeur de sueur, et le murmure des détenus se mêle à la tension silencieuse de l’endroit.

Un jeune détenu l’accueille, lui expliquant le fonctionnement du lieu. Dans un murmure, un autre lui lance : « Moussa a attrapé un bramane. » Dans le langage de Reubeus, ce surnom désigne les jeunes venus de milieux aisés. La remarque n’est ni une menace ni un compliment ; c’est un constat social, une manière d’annoncer : ici, il faudra apprendre à s’adapter. Les ablutions et les prières dictent la journée : pour se laver, il faut réserver un créneau, et pour manger, patienter jusqu’à 14 h, parfois 17 h. Si un détenu apporte sa propre nourriture, il doit la partager avec cinq à dix autres.

Le chef de chambre arrive, veille à la discipline et prend note des nouveaux. La nuit, pour les novices, c’est le « paquettage » : dormir en sandwich entre deux autres détenus, serrés, presque immobiles. Trois fois par semaine, Zale sort dans la cour pour ses cours, deux fois par semaine il passe ses appels en cabine, et une fois il reçoit une visite. La vie est stricte, rythmée, contraignante, mais elle impose aussi un cadre : celui où la patience et la discipline deviennent des alliées.

Reconstruction

Malgré la rudesse, Zale découvre l’importance de l’entraide. Les conseils des plus anciens, le partage des repas, les stratégies pour se laver ou se préparer pour la prière, tout devient un apprentissage silencieux de la vie en communauté. « On apprend vite à respecter les autres et à comprendre leurs forces et leurs limites », confie-t-il.

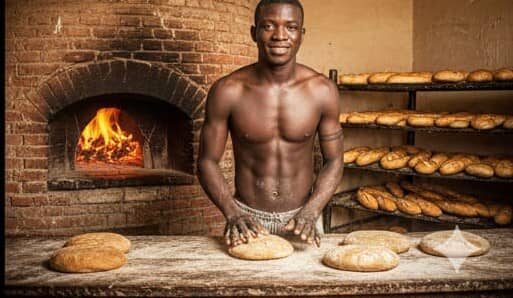

À sa sortie, il retrouve une famille fragilisée : une mère malade, un frère décédé. Seul en âge de travailler, il doit reconstruire son existence. L’école, suspendue pendant son incarcération, laisse place à une urgence immédiate : subvenir aux besoins de sa famille. Zale devient boulanger, un métier exigeant de rigueur et de régularité, qualités qu’il a affinées derrière les murs de Reubeus. Chaque fournée devient un geste de reconstruction et de dignité, chaque pain façonné, une victoire silencieuse sur le temps passé.

Pour Zale, les 11 mois passés à Reubeus n’ont pas été un temps perdu. Ils lui ont appris la patience, la discipline, la solidarité et la résilience. Il n’en sort pas brisé, mais transformé. Aujourd’hui, il bâtit sa vie pas à pas, conscient que chaque effort compte, que chaque geste est un pas vers l’avenir.

« Reprendre ma vie n’a pas été simple. Mais chaque jour me rappelle que les efforts finissent par payer », dit-il, avec cette sérénité des jeunes qui ont appris à se relever et à tenir.

P.A.SY