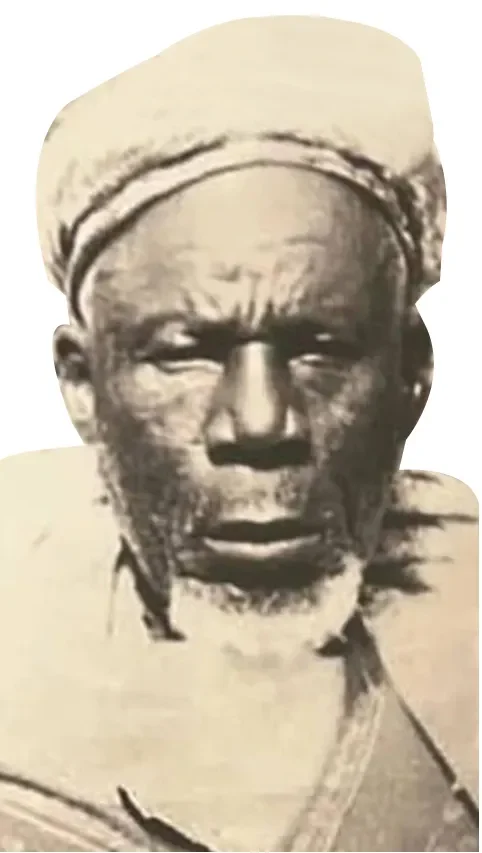

Érudit accompli, fidèle compagnon et presque miroir spirituel de Seydi El Hadji Malick Sy, Mame Rawane Ngom demeure l’une de ces figures discrètes qui ont pourtant façonné en profondeur la vie religieuse du Sénégal.

Il y a des hommes dont la grandeur se devine dans l’éclat de leurs œuvres, et d’autres dont la lumière réside dans l’humilité d’avoir choisi de se tenir à l’ombre. Mame Rawane Ngom appartient à cette seconde lignée : celle des compagnons d’exception qui, sans jamais chercher la gloire, deviennent pourtant indispensables à l’histoire.

Né en 1859, à Santhiou Aly Ngom, village que son père avait fondé au cœur du Gandiol, Rawane grandit dans une atmosphère de ferveur et de savoir. Très tôt, son regard d’enfant se posa sur les pages du Coran qu’il apprit d’abord auprès de son père, puis de son oncle Mademba Dièye. Mais c’est chez le vénérable Tafsir Massogui Sall, à Keur Bara Sall, qu’il franchit le seuil du savoir véritable.

Là, il devint Hafiz, mémorisant le Livre saint dans son intégralité, avant de plonger dans l’océan des sciences islamiques : le hadith, la théologie, l’exégèse, la langue arabe. À chaque étape, sa soif demeurait intacte, insatiable. Ses quêtes de savoir le menèrent à Ndiabaly, chez Tafsir Mor Fall, puis à Saint-Louis auprès de Tafsir Amadou Ndiaye Mabèye.

A lire aussi : Premier khalife d’El Hadji Malick Sy: Si Serigne Babacar Sy m’était conté…

C’est là, au détour de ces pérégrinations, que le destin plaça sur sa route un homme qui allait marquer son existence : Seydi El Hadji Malick Sy. La rencontre se fit dans la simplicité des maisons savantes, mais la reconnaissance mutuelle fut immédiate. L’un portait déjà en lui la stature du maître, l’autre la fidélité sans faille du compagnon.

Ensemble, ils allaient tracer une voie, au service de la Tijjaaniyya et de l’Islam. Lorsque Maodo s’installa à Tivaouane, Rawane choisit, avec sa bénédiction, de s’ancrer à Mpal, porteur d’un même souffle, mais sur un autre rivage. Là, il bâtit patiemment : des champs pour nourrir ses talibés et ses proches, des mosquées qui devinrent des universités populaires, des foyers de prière et d’enseignement.

Le commerce l’intéressa un temps, mais il privilégia vite la terre, ce lien sacré qui, sous ses mains et celles de ses disciples, devint source d’autosuffisance. L’essentiel était ailleurs : lire le Coran, l’enseigner, éduquer les jeunes dans l’esprit de discipline et de piété. Ascète rigoureux, il ne garda rien pour lui.

On raconte qu’il donnait tout ce qu’il possédait, allant jusqu’à offrir un chameau qu’on venait de lui remettre à un homme dans le besoin. Chaque nuit, il s’élevait dans la prière, parcourant le Coran jusqu’à l’aube, répétant inlassablement les invocations de la Tijjaaniyya, comme si le temps lui-même devait plier sous le rythme de son adoration.

Ses pèlerinages à La Mecque –en 1919, 1932 et 1938 – furent autant d’occasions d’élargir son horizon spirituel et de nouer des liens avec des savants du monde musulman. À Mpal, à Saint-Louis, à Fass Ngom, ses mosquées prenaient forme, pierres visibles d’une œuvre intérieure qui demeurait plus vaste encore.

Même le pouvoir colonial, impressionné par son autorité morale, se rapprocha de lui, allant jusqu’à lui décerner en 1937 le grade de chevalier de l’Ordre de l’Étoile noire du Bénin.

Mais les honneurs ne l’éblouirent pas : il restait ce serviteur de Dieu qui ne cherchait rien pour lui-même. Toute sa vie, il choisit d’être le reflet discret de Maodo. Il ne voulait pas être maître, mais disciple ; non pas guide, mais serviteur. Et pourtant, par ce renoncement même, il devint maître à son tour, guide à son insu.

Par Sidy DIOP