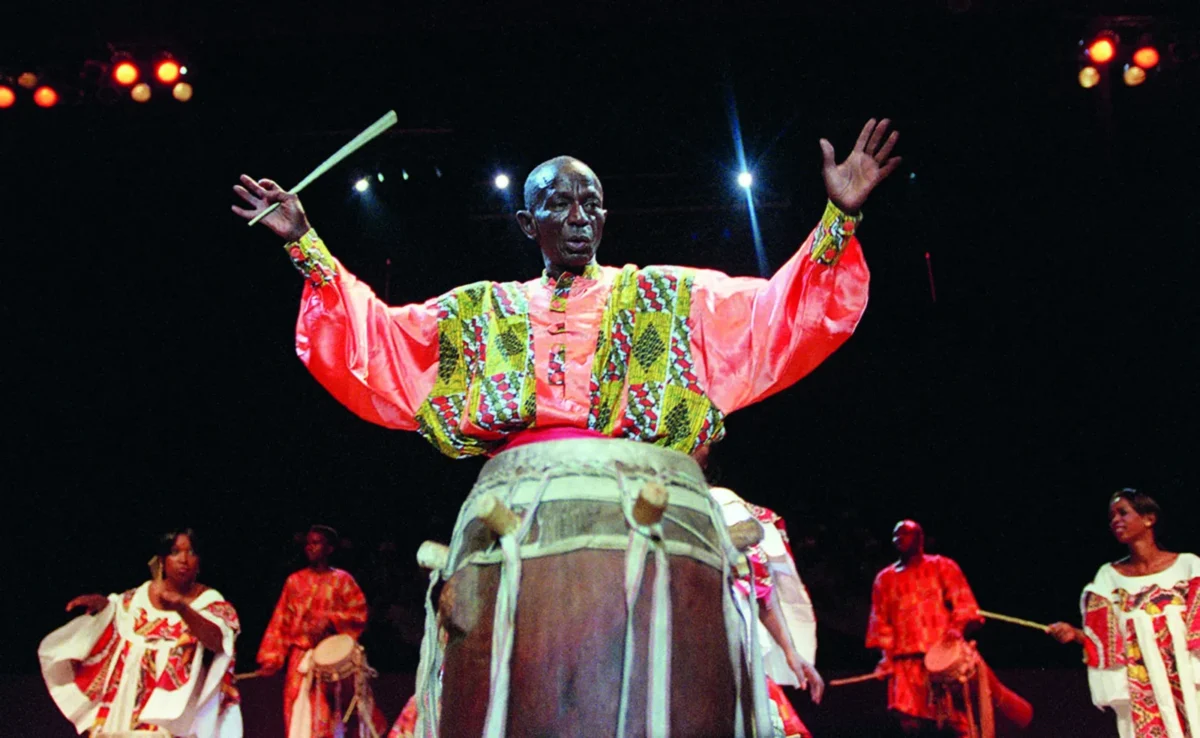

On raconte qu’il pouvait réveiller un quartier entier avec un seul battement de tambour. Né en 1930, Doudou Ndiaye Coumba Rose avait trouvé la formule magique, faire danser les Dakarois au moindre coup de baguette, hypnotiser les touristes les plus raides, et obliger les grands orchestres du monde à se plier à ses « sabars » comme des élèves dociles. Chef d’orchestre, patriarche d’une armée de filles percussionnistes, musicien universel et pédagogue infatigable, il dirigeait ses tambours comme un général capricieux… mais personne n’osait discuter, tant son rythme était imparable. Disparu un 19 août 2015, il reste ce maître absolu qui a prouvé qu’au Sénégal, on ne mesure pas le temps en secondes, mais en battements de tam-tam.

Il ne parlait pas toujours beaucoup, mais quand ses mains se mettaient à battre la peau du sabar, les mots devenaient inutiles. Tout était là. Le cri des ancêtres, la rumeur des forêts, le fracas des peuples et surtout l’élan du cœur. Doudou Ndiaye Coumba Rose a hissé le tambour au rang de langage universel. Il en a fait une science, un art, un culte. Il a parlé au monde avec ses mains, et le monde, étonné, a écouté.

Né le 28 Juillet 1930 de Coumba Rose Niang et de Iba Ndiaye Codou Yoro, dans la Médina de Dakar. Il est le fils unique de ses parents. Sa mère, Coumba Rose Niang, lui avait conseillé de mêler son nom au sien, lui promettant que la vie s’ouvrirait alors en un chemin sans limite. Elle voyait au-delà de sa propre destinée, elle qui n’avait donné naissance qu’à un seul enfant, mais Doudou, lui, enfantera quarante-deux vies, inscrivant son nom dans l’éternité comme on grave une légende.

Doudou est l’enfant d’un Sénégal en mutation. La colonisation bat son plein, mais les traditions persistent. Il est issu d’une lignée de griots wolofs, ces détenteurs de la parole chantée, chroniqueurs des familles, gardiens des généalogies et de l’histoire orale. « Ni mon père, ni mon grand-père, n’ont jamais joué au tam-tam. C’est mon arrière-grand-père qui fut un très célèbre batteur et je crois avoir hérité de lui ma passion », confiait-il au journaliste Seydou Sissouma, dans le Soleil du jeudi 11 août 1988. C’est donc dire, combien, chez lui, les mots riment avec rythme.

Très tôt, il comprend que le tambour est un organe du peuple. L’oncle, gardien sévère de son éducation, n’avait pas décelé en lui l’ombre vibrante de l’aïeul revenu. À neuf ans, il le confia à « l’école du Blanc », comme on confie un enfant à un avenir réglé d’avance. Mais Doudou, déjà, se débattait avec une autre vocation. Devait-il obéir et devenir ce bon écolier que l’on exigeait de lui, ou se laisser happer par le tambour, ce feu intérieur qui menaçait à tout instant de consumer les cahiers d’écolier ?

Lire aussi: Les « Rosettes », un « féminisme » nourri par les tambours (2/2)

Le compromis, il l’inventa lui-même, dix jours assis sur les bancs, le reste du mois à courir de baptême en mariage, de circoncision en fête de quartier, traquant partout le battement sacré du tam-tam. « La seule audition me rendait fou », confessera-t-il. Mais le manège ne pouvait tromper longtemps la vigilance de « tonton ». Un jour, la vérité éclata et la punition fut terrible : coups de bâton, clavicule fracturée, œil tuméfié, deux longs mois passés à l’hôpital, confiait le tambour-major au journaliste du Soleil.

La violence fut son lot jusqu’à l’âge de dix-sept ans, âge où l’oncle finit par capituler. Le destin, pensa-t-il, avait plus de force que sa férule. Mais il imposa une condition : que son neveu décroche au moins un diplôme, fût-il modeste. Doudou Ndiaye s’y plia.

Le destin est plus fort

Certificat d’études en poche, il rejoignit l’École professionnelle Pinet-Laprade et en sortit plombier qualifié. Ironie de l’histoire, cet homme promis à la gloire des percussions exerça ce métier pendant quarante-cinq ans, comme si, parallèlement à sa musique, il lui fallait maintenir un lien avec la rigueur concrète des tuyaux.

L’artiste fait ses premiers pas en 1959, batteur au sein de la Troupe nationale du Mali, avec laquelle il participe la même année au Théâtre des Nations, à Paris. L’année suivante, à l’aube de l’indépendance, il est engagé comme professeur de tam-tam à la Maison des Arts, l’actuelle École des Arts. Une carrière d’enseignant qui deviendra pour lui un formidable laboratoire : « J’ai appris le solfège, les cinq clés, et cela a facilité mes recherches. J’ai pu fixer les clés et suis désormais en mesure d’accompagner n’importe quel orchestre », confiera-t-il au Soleil en 1988. Julien Clerc, Mory Kanté, « le griot du Mandingue », et bien d’autres musiciens confirmeront ses dires.

Dans le Dakar bouillonnant des années 1960, Doudou Ndiaye Rose se retrouve au cœur de toutes les fêtes du Théâtre Daniel Sorano : Ballet national, Ensemble lyrique, Troupe dramatique nationale. Partout où il passe, il laisse l’empreinte de sa baguette, la marque du « maître du rythme dans tous ses états ». Quand vocation rime avec passion, il n’y a plus de place pour la retenue.

Et pourtant, alors qu’il évoquait ces premières années post-indépendance, la mémoire lui restitue un souvenir encore plus ancien. Il s’agit de sa rencontre avec Joséphine Baker en 1959. La chanteuse française, dont la légende n’était déjà plus à faire, était à Dakar, à l’invitation de l’Union des artistes et techniciens des arts (Uatsa), animée alors par Maurice Sonar Senghor, Patrice Diouf, Lamine Ndiaye, Henriette Bathily…

Lors de la grande manifestation organisée en son honneur, l’œil exercé de Joséphine Baker ne pouvait se tromper. Au milieu de la pléiade de jeunes artistes, elle repéra un batteur qui frappait son tambour avec une fougue hors du commun. Il s’appelait Doudou Ndiaye Rose. « Si vous aidez cet homme, il deviendra un grand batteur », glissa-t-elle comme une prophétie.

Il a l’oreille absolue pour les pulsations du monde. Son corps entier semble accordé à la respiration du tambour. « Au coin de son lit, il dormait avec un walkman pour enregistrer les rythmes que la nuit lui insufflait. Au lendemain, il les réécoutait et travaillait là-dessus », nous raconte son fils Birame Ndiaye Rose.

En effet, ce n’est pas une question de technique, mais de sensibilité. Il sent les rythmes avant même de les entendre. C’est un artiste instinctif, mais aussi rigoureux, voire obsessionnel. Selon son fils Birame, il lui arrivait de s’inspirer du son que les mouvements du vent provoquent sur le linge étalé. Ou même le son du pilon battant dans un mortier. Son corps seulement suffisait à donner un rythme à ses poulains.

Il commence alors un travail monumental. Il s’agissait de répertorier, codifier et classer plus de 500 rythmes traditionnels. Ce patrimoine, transmis oralement depuis des siècles, risquait de se perdre. Doudou en fait un livre vivant et un savoir concret. Il devient à la fois passeur et protecteur. Il fonde une école du rythme, au sens propre comme au figuré.

La reconnaissance nationale ne tarde pas. À l’indépendance du Sénégal, en 1960, Léopold Sédar Senghor, poète-président et grand défenseur des arts africains, le nomme chef tambour-major du Théâtre national Daniel Sorano. Il devient ainsi le visage du sabar institutionnalisé. On l’appelle pour toutes les grandes cérémonies. Il représente le pays dans les festivals internationaux. Il devient une figure officielle, mais reste profondément ancré dans son quartier, sa famille, sa communauté.

À partir des années 1980, son aura devient mondiale. Il collabore avec Miles Davis, Peter Gabriel, The Rolling Stones, Bill Laswell. Il impressionne les musiciens occidentaux par la complexité rythmique de ses compositions, par sa capacité à diriger des dizaines de percussionnistes en parfaite synchronie, à créer un chaos maîtrisé d’une beauté envoûtante. Il apporte l’Afrique sur les grandes scènes, mais sans la travestir.

Tambour-major des majorettes de Kennedy

Doudou Ndiaye Coumba Rose, maître incontesté du sabar, a marqué l’histoire du défilé national du 4 Avril en introduisant une innovation audacieuse, celle des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. Inspiré par les majorettes françaises qu’il avait observées lors de ses séjours en France, notamment pour leur discipline et leur élégance, il eut l’idée de les adapter à la culture sénégalaise, en les enracinant dans les rythmes du sabar.

Dès 1975, il devient leur tambour-major, orchestrant le cortège civil avec une énergie inégalée. Sous ses baguettes, les jeunes filles, sélectionnées pour leur rigueur, leur grâce et leurs résultats scolaires, exécutaient des chorégraphies mêlant tradition et modernité. À sa dernière prestation avant son décès, c’était avec de tambours brésiliens qu’il l’a animée, comme pour matérialiser l’universalité de sa dimension artistique.

Sa disparition, le 19 août 2015, a laissé un vide immense. En 2016, elles défilèrent pour la première fois sans lui, pleurant la perte de leur « grand-père » musical.

Amadou KEBE