Suzanne Diop est devenue la première magistrate du Sénégal à l’âge de 38 ans. Aujourd’hui, elle fête ses plus de cent ans d’existence. Une vie de lutte au service de la défense de causes féminines.

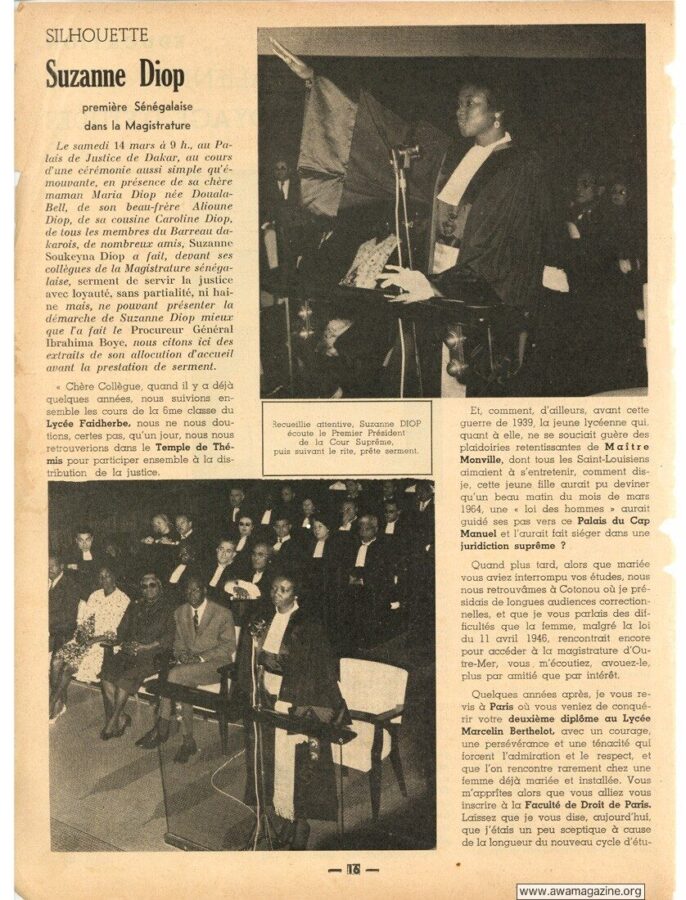

Le samedi 14 mars 1964 à 9 h au Palais de Justice de Dakar, au cours d’une cérémonie, Suzanne Diop marque l’histoire du Sénégal à tout jamais. Les archives du magazine Awa grave en lettres d’or ce pan de l’histoire de la magistrature. Suzanne Diop devient ainsi la première magistrate de son pays. La femme de 38 ans a fait, devant ses collègues de la Magistrature sénégalaise, serment de servir la justice avec loyauté, sans partialité, ni haine.

« Vous apportez à la Cour votre intelligence, votre goût du travail bien fait, votre gentillesse et aussi votre charme », lui avait dit feu Kéba Mbaye, Premier Président de la Cour suprême. Au moment où l’on parle beaucoup de l’évolution de la femme africaine, poursuit-il, vous donnez à vos concitoyennes la mesure de leurs possibilités. Vous avez une tâche difficile, obscure, ingrate, mais importante ». Ibrahima Boye, Procureur Général, a également abondé dans ce sens. « Vous avez demandé à exercer un noble, mais dur métier », avait-il déclaré tout en saluant la persévérance et le courage de cette pionnière de la magistrature.

Parcours atypique

Suzanne Diop n’a rien à envier aux jeunes femmes. À 100 ans, elle garde un charme éternel. Habillée d’une robe jaune aux motifs en wax, le bonnet rappelle celui de Che Guevara et laisse entrevoir quelques cheveux poivre et sel, témoins d’un autre temps. Malgré cette « ingrate notion » qui a eu son effet sur elle, Suzanne Diop garde tout d’une africaine attachée à ses origines et son passé de révolutionnaire. Tout comme l’ancien homme politique sénégalais Amadou Mahtar Mbow, la première magistrate figure en bonne place au panthéon de l’histoire du Sénégal. Mais cette femme d’un père Sénégalais et d’une mère Camerounaise a su très tôt ce qu’elle voulait : le droit.

Suzanne Diop est d’abord passée par lycée Faidherbe de Saint-Louis avant d’aller poursuivre ses études en France. « J’ai fait mes études à Paris. J’ai ensuite travaillé à Présence africaine en tant que bibliothécaire. J’ai décidé par la suite de reprendre mes études et ai opté pour des études de droit », a fait savoir la centenaire d’une voix tremblante. Avec hargne et détermination, la femme de 27 ans, s’inscrit à la Faculté de Droit de Paris Sorbonne, faisant fi de la longueur du nouveau cycle d’études. En juin 1963, l’ancienne élève au lycée Faidherbe termine brillamment ses études avec sa licence en poche. À juste 30 ans, Suzanne Diop revient au Sénégal juste après les indépendances en 1961. La sœur du poète David Mandessi Diop est nommée par décret magistrate au tribunal d’enfant l’année suivante. Un poste qui lui sied, car étant une grande militante pour l’élaboration de textes pour la protection des droits des enfants et particulièrement ceux des femmes.

Les causes féminines, son cheval de bataille

« J’ai toujours été sensible aux questions liées aux femmes », avoue la magistrate sans détours. En effet, le parcours professionnel de cette «Ruth Bader Ginsburg» sénégalaise (Ndlr : Surnommée RBG, cette ancienne membre de la Cour suprême des États-Unis s’est faite connaitre grâce à son combat pour l’égalité des sexes et est considérée comme la championne des droits des femmes) renseigne à suffisance sur son attachement aux causes féminines. Après son passage à la Cour suprême (1964-1967), Suzanne Diop est nommée comme fonctionnaire Internationale aux Nations Unies à New York de 1967-1972 à la Section des Droits de la Femme.

Les années 80 ont été déterminantes pour les droits des femmes. Durant cette même période, la vaste majorité des pays du monde ont accordé aux femmes le droit de vote. Au Sénégal, une femme tente d’apporter sa pierre à l’édifice en 1987. Dans un contexte marqué par les cas d’infanticides, Suzanne Diop essaie d’y apporter une solution. Elle publie dans Revue africaine un propos sur l’infanticide. Il dégage brièvement les caractéristiques marquantes de l’infanticide au Sénégal.

La centenaire argumente que la cause profonde provient de « la peur du scandale, des vexations et des tabous sociaux ». A l’en croire, les mesures les plus adéquates, susceptibles de freiner et d’arrêter ce crime, auraient surtout un caractère social. « La plus efficace au Sénégal serait la réorganisation des maisons maternelles dans lesquelles les femmes pourraient être hébergées en vue de leur accouchement, à un prix modique », défend-elle. Il s’agissait selon elle de parler de l’aspect juridique et de voir quels sont les ressorts pour cette partie de la population. « Les réactions étaient plus destinées à minimiser cette affaire. Il y en a même qui se permettaient de me dire que cela ne me concerne en rien, car n’étant pas Sénégalaise de souche », se souvient-elle d’un ton amer.

Seule contre tous !

« L’apathie des femmes m’a également beaucoup marquée parce qu’elles ne bougeaient pas », confie-t-elle d’un ton franc. La centenaire va plus loin en révélant que ces dernières lui ont dit de se taire, de ne pas faire beaucoup de bruits. « Il n’y avait pas une solidarité féminine. Je pense qu’elles avaient plus peur des représailles », regrette-t-elle. Des années plus tard, Suzanne Diop constate « une accentuation du phénomène du fait de notre culture conservatrice ».

La première magistrate du Sénégal était « dans une démarche humaniste » tout en prônant pour plus de solidarité et plus de femmes dans le milieu. « J’étais apolitique et n’avais pas besoin de faire partie d’un parti pour défendre mes idées. Je pense que cela m’a encore plus compliqué la tâche », reconnait-elle. Celle qui a passé une bonne partie de sa vie en France estime qu’il y a là-bas « une certaine liberté d’expression » contrastant avec le Sénégal. « Je voulais surtout que cela ne soit pas seulement les hommes qui mènent la danse », soutient l’ancienne conseillère à la Cour Suprême-Section Administrative et Sociale jusqu’à sa retraite en avril 1989.

Ces combats ont valu à cette pionnière des décorations par l’Association des Juristes Sénégalaises et le grade de chevalier de l’Ordre National du Lion.

Arame NDIAYE