Les réseaux sociaux sont devenus les arbres à palabres des temps modernes. Il fut un temps, pas si lointain, où c’était à l’ombre du grand acacia que les gens se retrouvaient, partageant les nouvelles entendues au marché, à la radio, ou lues dans «Le Soleil ». On appelait ainsi, et c’est encore parfois le cas aujourd’hui, tout journal de la presse écrite. Au détour de ces échanges, on pouvait épiloguer sur des anecdotes vécues ou inventées. Aujourd’hui, ces histoires circulent sous forme de courtes vidéos, diffusées sur cette vaste toile numérique qu’est Internet, via Face- book, Instagram, X et bien d’autres plateformes. Certaines réveillent en moi des souvenirs d’enfance impérissables. C’est le cas avec… le ballon de football.

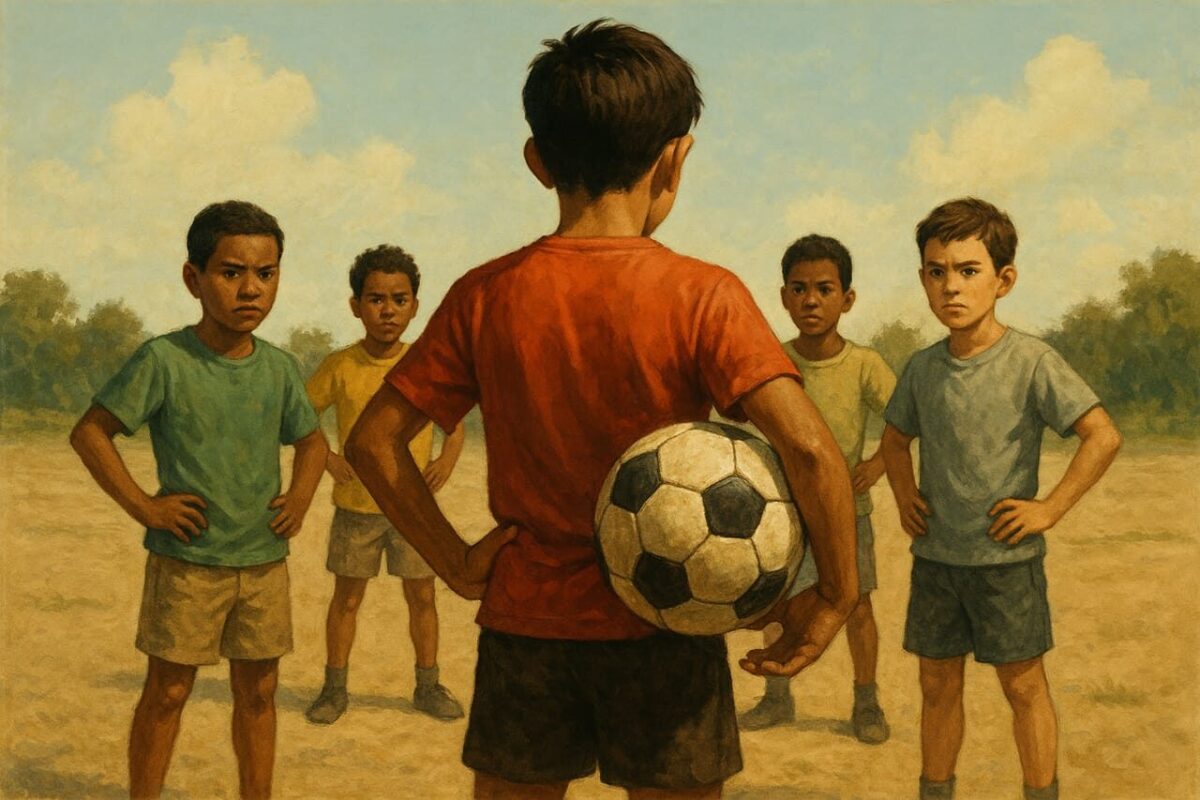

Dans un sketch récemment viral, un joueur, loin d’être le meilleur de son équipe, repart avec le ballon et les équipements d’entraine- ment chaque fois qu’il reçoit une remarque désagréable de son coach. Ses coéquipiers, privés de jeu, ne peuvent que le supplier… en vain. Dans le Rip de mon enfance, nous avions, dans notre quartier, un ami du même genre. Il s’appelait Oumar Guèye, fils de parents un peu plus aisés que les nôtres. Non seulement ils lui avaient offert un ballon, mais aussi les plus belles tenues de sport. Il s’équipait de la tête aux pieds et se pointait toujours le dernier sur le terrain. Souvent, pour ne pas dire toujours, nous allions le chercher chez lui, quand, las d’attendre, quelqu’un lançait l’idée.

Oumar organisait tout: le terrain, la composition des équipes… et jouait d’abord numéro 10, puis, quand ça lui chantait, gardien de but. Personne n’osait protester. Mais qu’un mot lui déplaise, qu’un tacle lui paraisse trop appuyé ou qu’un but contre son camp lui semble trop beau… Il reprenait aussitôt son ballon et mettait fin au match. Alors, s’organisaient autour de lui des pressions, tantôt ami- cales, tantôt plus vigoureuses, pour le ramener à la raison. Parfois, il cédait. Mais, le plus souvent, il rentrait chez lui, ballon sous le bras, nous obligeant à trouver un autre jeu.

Un jour, après avoir interrompu un match crucial, il revint sur le terrain… tout propre, parfumé, vêtu de ses plus beaux habits, affichant un sourire provocateur. Agacé, l’un de nos aînés l’attrapa et lui administra une bonne correction en répétant : « Ce n’est pas parce que tu manges de meilleurs plats que tu peux nous narguer ainsi. Da nga lekk lou nékh, motakh nga réw !»

Mais le ballon ne mettait pas seulement les jeunes footballeurs en jeu. Les vieux aussi s’y invitaient… à leur manière. Comme Pa Layenne, qui prenait un malin plaisir à crever les ballons lorsqu’un dégagement raté les faisait atterrir chez lui. Prestement, et avec une joie non dissimulée, il les éventrait d’un coup de couteau, toujours à portée de main. Une fois, un peu écœurés par un dépeçage en règle, les enfants du quartier lancèrent une pluie de pierres sur sa maison, apeurant son cheval Bill, qui se détacha et entama un galop effréné à travers les ruelles, sous les cris et les rires des jeunes. Ce jour-là, Pa Layenne arrêta ses «exécutions».

Le ballon n’était pas qu’un simple objet de jeu. Il était le catalyseur des passions, tantôt ciment des amitiés, tantôt déclencheur de dis- putes. Il restait surtout le symbole d’un pouvoir : à qui il appartient, revient le droit de fixer les règles, de composer les équipes, de dé- signer l’arbitre… et de décider si la partie continue ou s’arrête. Et aujourd’hui encore, du terrain sablonneux de nos quartiers aux pelouses des grands stades, une vérité demeure: celui qui tient le ballon… tient le jeu.