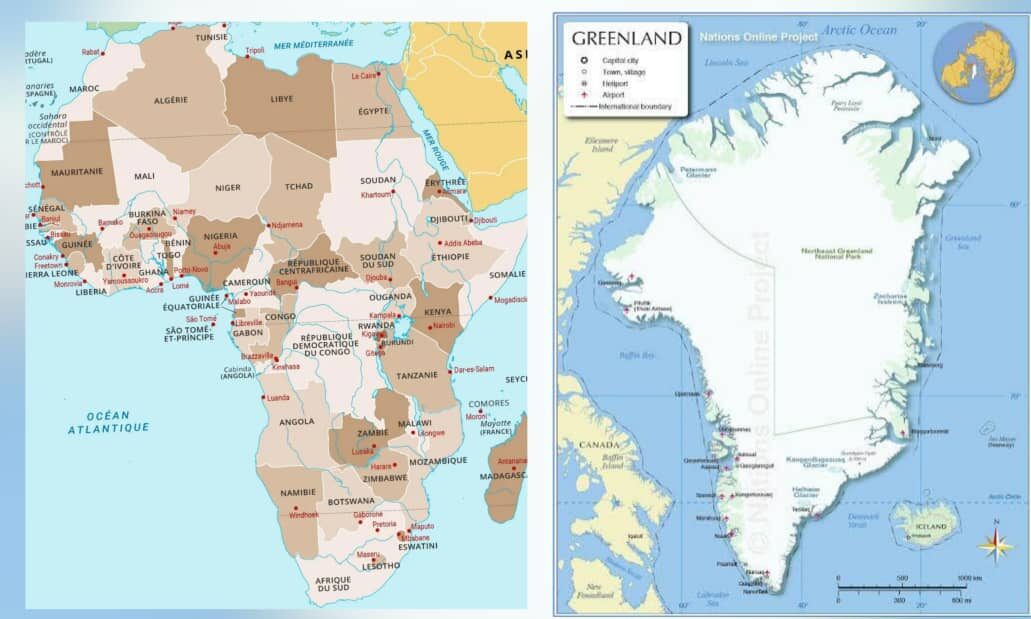

Alors qu’au Sénégal, le débat fait rage autour d’une dette qui serait cachée, un autre sujet enflamme depuis quelques semaines les réseaux sociaux et bien au-delà : « Le Groenland est quatorze fois plus petit que l’Afrique ! » La formule, dite ainsi, claque comme une révélation. Elle se propage comme un mot d’ordre, nourrit des débats enflammés sur les plateaux, dans les forums en ligne, dans les salons de coiffure et jusque chez les intellectuels de la diaspora. Certains y voient une revanche, d’autres un détail futile. Mais pourquoi une vérité géographique, somme toute banale, suscite-t-elle une telle émotion collective ?

L’explication est simple : pendant des siècles, on nous a montré des cartes mensongères. La projection de Mercator, conçue au XVIᵉ siècle pour aider les navigateurs européens à dominer les mers, a fini par dominer aussi les esprits. En grossissant le Nord et en écrasant le Sud, elle a installé dans l’inconscient mondial une hiérarchie silencieuse : l’Europe et l’Amérique du Nord apparaissaient gigantesques, tandis que l’Afrique semblait se réduire à un modeste appendice. Sur ces cartes accrochées dans nos écoles et nos bureaux, le Groenland paraissait presque aussi vaste que l’Afrique. Un trompe-l’œil devenu dogme. Or, les chiffres sont têtus : l’Afrique couvre plus de 30 millions de km², contre 2 millions seulement pour le Groenland. Autrement dit, le continent africain pourrait avaler le Groenland quatorze fois et il resterait encore de la place. Plus grand que les États-Unis, la Chine, l’Inde et l’Europe réunie, l’Afrique est une géographie de l’excès : une démesure de terres, de climats, de peuples. Mais on l’a longtemps réduite à une portion congrue, une caricature cartographique qui a nourri un imaginaire de petitesse et de dépendance. Voilà pourquoi la correction de cette illusion agit aujourd’hui comme une gifle et comme une délivrance. Elle nous dit : « Vous n’êtes pas petits. Vous avez toujours été grands. Ce sont les cartes qui vous ont rapetissés. » Et cette révélation prend l’allure d’une revanche symbolique, presque thérapeutique, pour un continent qui se bat encore avec l’héritage de la colonisation, des récits imposés et d’une marginalisation persistante dans les représentations du monde. Mais méfions-nous. Car à trop insister sur la taille, on risque de tomber dans un piège : croire que la grandeur se mesure seulement en kilomètres carrés.

L’Afrique n’a pas besoin d’être comparée au Groenland pour affirmer sa dignité. La vraie question n’est pas de savoir si nous sommes plus grands que les autres sur une carte, mais si nous sommes capables de l’être dans les faits. Oui, nous avons l’espace, les ressources, l’énergie humaine. Mais qu’en faisons-nous ? Trop souvent, nos richesses dorment au fond des mines, s’évaporent dans les ports, s’accumulent dans des comptes off-shore au lieu de bâtir des hôpitaux, des routes, des écoles. Trop souvent, nos élites se disputent des parcelles de pouvoir dérisoires, pendant que la jeunesse rêve d’ailleurs ou s’épuise dans la survie quotidienne. Alors, plutôt que de nous offusquer de la petitesse de l’Afrique sur les cartes, demandons-nous ce que nous faisons de notre immensité. Comment transformons-nous cette taille réelle en puissance réelle ? Comment faisons-nous pour que la carte de demain ne soit pas seulement corrigée par les géographes, mais aussi par l’histoire, par l’économie, par la culture ? La vraie revanche ne viendra pas des projections cartographiques, mais de notre capacité à projeter nous-mêmes notre avenir. Le jour où l’Afrique se regardera sans complexe ni comparaison, consciente de son immensité mais surtout de sa responsabilité, ce jour-là, le monde n’aura plus besoin qu’on lui rappelle que le Groenland est quatorze fois plus petit.

Ce jour-là, c’est le Groenland qui cherchera l’Afrique sur la carte.

Par Abu Oumar