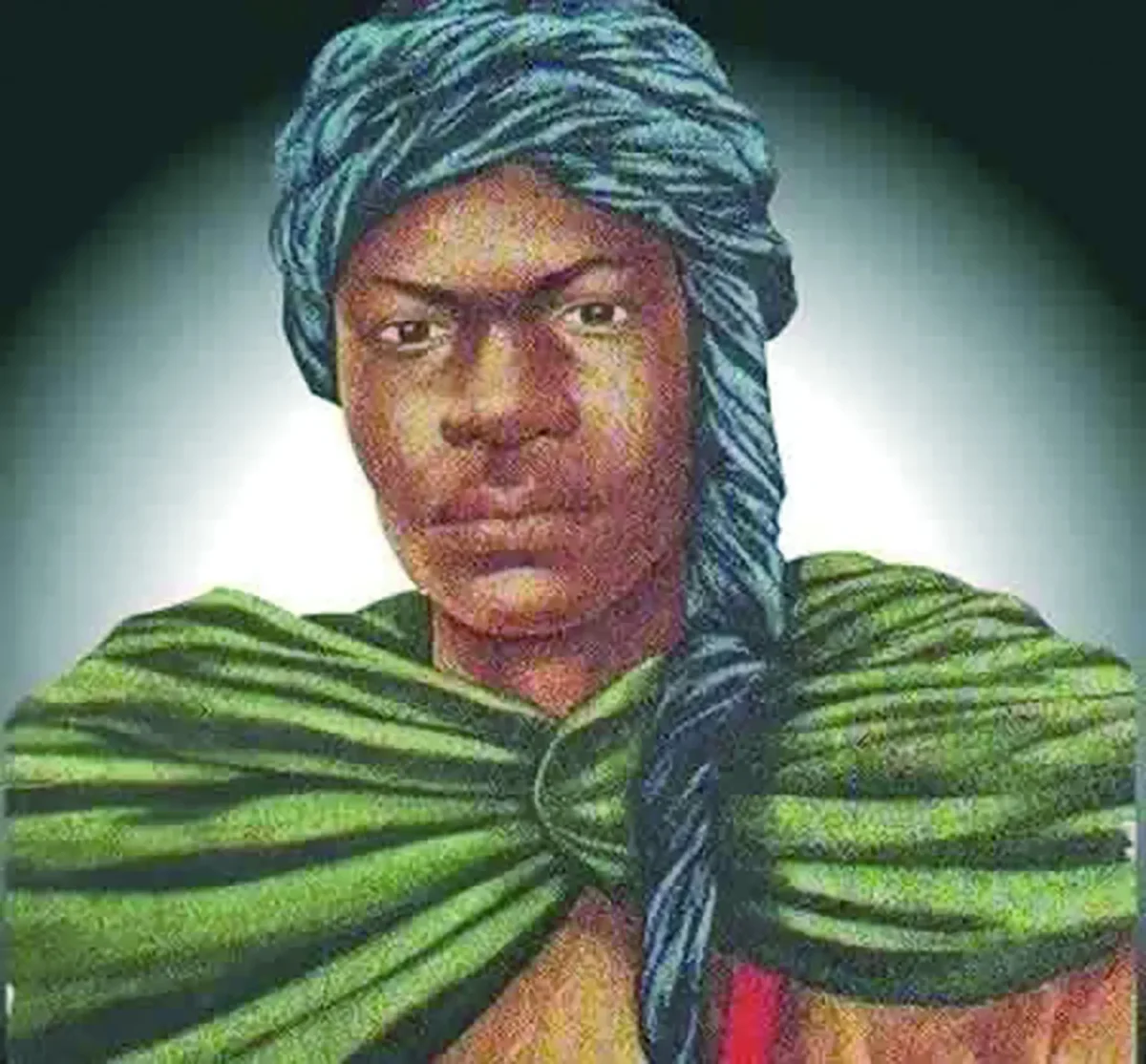

18 juillet 1867 – 18 juillet 2025. Cent cinquante-huit ans après sa disparition, l’héritage de l’Almamy Maba Diakhou Bâ demeure vivace. Figure majeure de l’histoire religieuse et politique de la Sénégambie du XIXe siècle, ce résistant anticolonial, fondateur d’une théocratie musulmane et porteur d’un vaste projet de réforme islamique, continue de fasciner et de rassembler. Originaire du Badibou-Rip, une région située à cheval sur les frontières actuelles du Sénégal et de la Gambie, Maba Diakhou Bâ a établi depuis Nioro et Keur Maba un vaste réseau d’alliances avec d’éminentes figures religieuses et politiques de son époque. Son ambition était de fédérer les forces musulmanes pour faire face à l’expansion coloniale française et instaurer un ordre sociopolitique guidé par les principes de l’Islam. Cette vision transparaît clairement dans le changement de nom qu’il imposa à la localité de Paos Dimba, rebaptisée An-Nur (« la lumière »), illustrant son aspiration à éclairer la société par la justice, la foi et la protection des plus vulnérables. Son jihad s’inscrit dans le prolongement de celui d’El Hadji Omar Tall, avec qui il entretint des relations spirituelles. Ce dernier lui transmit le wird tidiane à Kabakoto, près de Nioro, entre 1844 et 1846, et bénit son entreprise religieuse et militaire dans la région. Les travaux de chercheurs comme les professeurs Iba Der Thiam, Martin Klein, Kélétigui Keita ou encore Mamour Seck ont contribué à éclairer la stature exceptionnelle de Maba Diakhou Bâ, bien que l’ampleur de son héritage reste encore insuffisamment explorée.

Des moments marquants jalonnent sa vie, comme sa victoire contre les troupes françaises de Pinet Laprade en 1865, grâce à une coalition musulmane qu’il avait patiemment constituée. Aujourd’hui encore, des lieux chargés d’histoire témoignent de son parcours : la tata et la grande mosquée de Nioro, son mausolée à Somb, le champ de bataille de Pathé Badiane, ou encore la localité de Longhor Mbaye où il fit une partie de ses études. Ces sites sont les témoins vivants d’un passé à préserver. Si des projets de valorisation de ces édifices existent depuis longtemps, ils sont malheureusement freinés par un manque de ressources financières. En 2017, un symposium consacré à sa vie et à son œuvre s’est tenu, et la publication de ses actes est en cours. Chaque mois de mai, un pèlerinage annuel est organisé à Somb, en hommage à sa mémoire. Dans cette dynamique, un Institut islamique Maba Diakhou Bâ a été érigé à Nioro, et un autre est en projet sur le site de Somb. Un musée dédié à la tata de Nioro est également en gestation. Le patrimoine à y exposer ne manque pas : canons récupérés à Pathé Badiane, objets personnels de l’Almamy, dont un Coran écrit de sa main. Les relations de la famille de Maba avec d’autres lignées historiques et spirituelles sénégambiennes demeurent solides. Elles s’expriment notamment à travers les liens de sang et les alliances nouées avec les familles de Lat Dior, Alboury Ndiaye, Fodé Kaba Doumbouya ou encore celle du Bour Sine, dont les descendants participent activement à la ziarra annuelle de Somb. De nombreux membres des deux familles sont, aujourd’hui, unis par des liens de filiation issus de mariages historiques. Maba Diakhou Bâ incarne un engagement sans faille pour l’Islam, mais aussi une ferme opposition à l’entreprise coloniale. Il avait compris que le savoir ne s’acquiert qu’au prix de lourds sacrifices. Son actuel successeur spirituel, le Khalife, est le fils de Ndiogou Cira Marame Bâ, lui-même fils cadet et posthume de l’Almamy, né après la bataille de Somb. Il s’est donné pour mission de faire de Nioro un phare de l’Islam, et du site de Somb un centre d’excellence pour l’enseignement coranique et religieux. Dans cette perspective, la mise en valeur du champ de bataille de Pathé Badiane revêt une dimension symbolique forte : il représente un haut lieu de mémoire pour toute la Sénégambie, incarnation de l’unité des musulmans du XIXe siècle. Cette union leur permit d’infliger une défaite mémorable aux forces françaises.

L’Almamy Maba, disciple d’El Hadji Omar Tall, reçut une solide formation islamique, comprenant notamment : la jurisprudence malikite (fiqh), la théologie du tawhid, l’exégèse coranique (tafsir), la méthodologie du kalâm, la lexicologie arabe, le soufisme (tasawwuf), la tradition prophétique (sunna), la grammaire, la logique (mantiq), la rhétorique et la prosodie (al-‘arûd). « En effet, Maba Diakhou, comme on peut le constater, était parfaitement formé. À la lumière de son parcours, il est évident qu’il a étudié auprès d’enseignants de haute renommée », témoigne l’un de ses descendants. Une fois ses études achevées au Cajoor, Maba retourna au Djolof, auprès de sa famille, où il s’établit quelque temps en tant que maître coranique. Aujourd’hui, son œuvre inspire encore et appelle à une redécouverte de ses enseignements, dans une Afrique en quête de repères et d’authenticité.

Ahmadou Cissé BA porte-parole du Khalife de la famille de Maba Diakhou Bâ