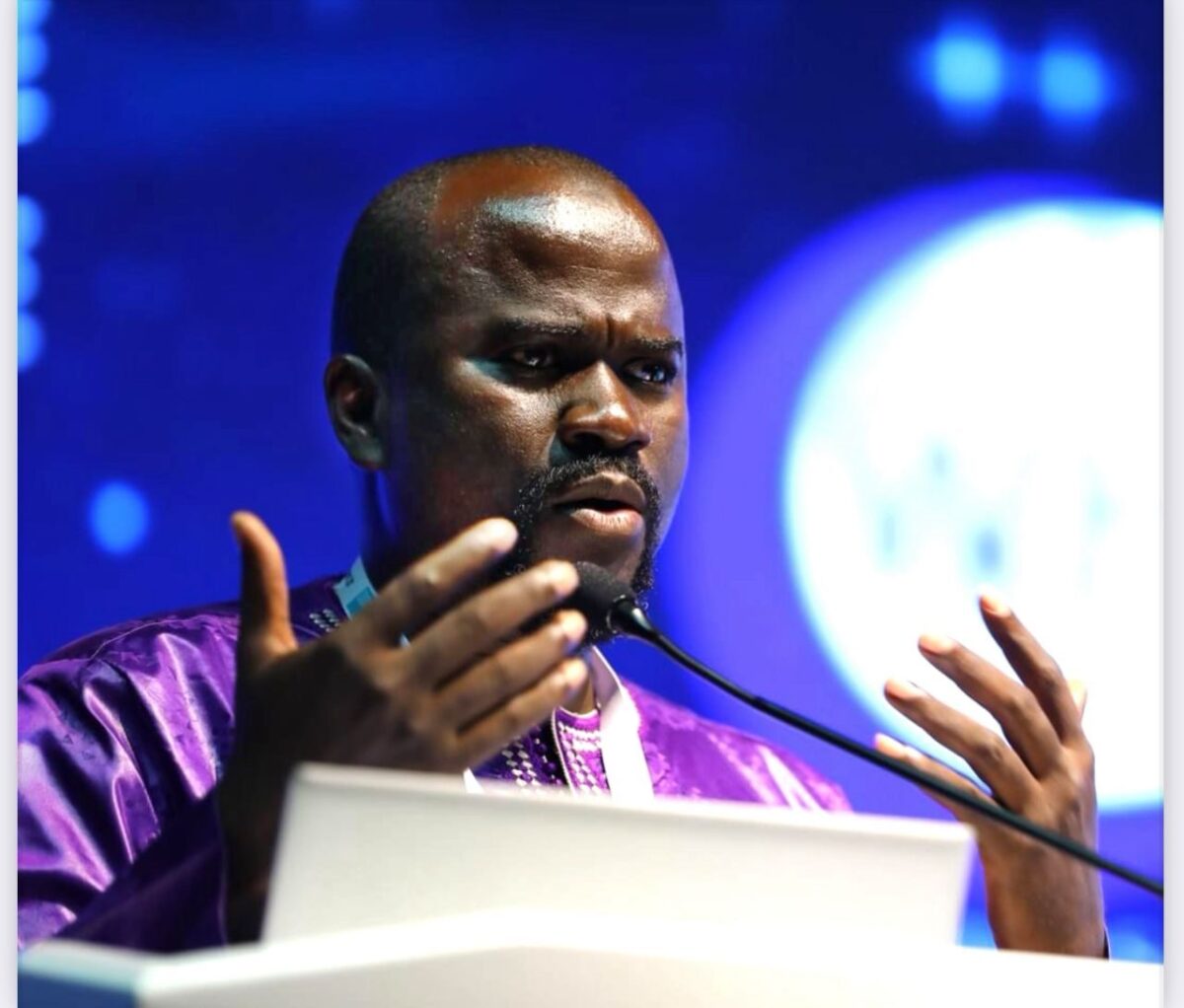

Lors du lancement de la phase 2 du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE 2), le Premier ministre Ousmane Sonko a posé un acte fort : celui d’ancrer la nouvelle gouvernance dans l’action concrète.

Affirmant que le Sénégal ne traverse aucune crise politique ni sociétale, il a insisté sur la stabilité et la cohésion nationale comme socles solides pour bâtir l’avenir. Pour le Chef du Gouvernement, le seul véritable défi du pays est d’ordre économique — un appel clair à la rigueur, à l’innovation, et à une réorientation profonde, que j’estime devoir être aussi audacieuse, des politiques publiques.

Dans cette dynamique, 107,2 milliards de FCFA ont été mobilisés pour libérer l’énergie des jeunes, des femmes et des innovateurs. Ce programme, dans la continuité de l’élan populaire qui a porté le Président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, illustre pleinement la démarche du Jubb (rupture), du Jubbal (redressement), et du Jubbanti (prolongement). Il s’agit d’abandonner les logiques d’assistanat au profit d’un accompagnement structurant et durable. Le temps des promesses est révolu. Le Sénégal passe à l’action. Et c’est maintenant que tout se joue.

Une stabilité politique exemplaire, un socle pour un avenir prospère

Le Sénégal est l’un des rares pays d’Afrique de l’Ouest à n’avoir jamais connu de coup d’État militaire depuis son indépendance. Cette exception s’explique par la maturité de son armée, composée d’officiers formés dans les meilleures écoles, tant nationales qu’internationales, et imprégnés des valeurs républicaines. Elle s’est toujours abstenue d’intervenir dans les affaires politiques, respectant scrupuleusement la légitimité des institutions civiles. Cette posture républicaine renforce la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans la solidité de l’État sénégalais.

Depuis son indépendance en 1960, le Sénégal s’est distingué par une stabilité politique remarquable. Sur le plan politique, le pays a connu plusieurs alternances démocratiques majeures : en 2000 avec l’élection d’Abdoulaye Wade, en 2012 avec celle de Macky Sall, et plus récemment en 2024 avec l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Ces transitions pacifiques témoignent de la résilience des institutions sénégalaises et de l’engagement de la population en faveur de la démocratie.

Le code électoral de 1992, fruit d’un processus de consensus, a marqué une étape décisive dans la consolidation de nos institutions. Aujourd’hui, le dialogue national lancé par le président Faye, prévu le 28 mai 2025, s’inscrit dans cette dynamique de réforme profonde. Il ouvre la voie à une gouvernance modernisée, plus transparente, plus efficace, pour un Sénégal résilient et uni.

Le Sénégal se distingue aussi par sa cohésion sociale, renforcée par des pratiques culturelles uniques telles que le « cousinage à plaisanterie », qui favorisent la tolérance et l’harmonie entre ethnies et confessions. Le vivre ensemble entre musulmans et chrétiens, partagée dans la vie quotidienne, constitue une base solide pour bâtir une nation forte et unie.

Le vrai défi : faire de l’économie le moteur du développement

Malgré cette stabilité politique et sociale, le défi majeur reste économique. Chômage massif chez les jeunes, inégalités sociales, dépendance aux importations, infrastructures insuffisantes… Le Premier ministre Ousmane Sonko insiste : « Le principal problème du pays, c’est l’économie. »

Pour relever ce défi, le gouvernement a lancé le programme ambitieux « Sénégal 2050 », une vision stratégique pour transformer le pays en une économie souveraine, innovante, inclusive et durable. Ce plan s’appuie sur la montée en compétences du secteur privé, la lutte contre la corruption, la décentralisation et l’innovation financière.

Industrialisation : créer des champions nationaux pour un Sénégal souverain et exportateur

L’avenir du Sénégal repose sur une industrialisation forte, intégrée, respectueuse de nos valeurs religieuses et sociales, et tournée vers l’exportation. Pour réussir cette transformation, il est impératif de moderniser nos secteurs stratégiques — couture, mécanique, agriculture — en y intégrant des mécanismes de finance islamique, des logiques de business halal, et surtout, une nouvelle génération d’entreprises nationales championnes, capables de porter la vision économique du Sénégal à l’horizon 2035 et au-delà.

Créer des champions nationaux : une priorité stratégique

La véritable industrialisation ne viendra pas simplement d’infrastructures ou de textes de lois, mais de la volonté politique de bâtir des champions économiques sénégalais. Ces champions sont des entreprises locales renforcées, encadrées, et accompagnées pour devenir des références dans leur domaine, à l’image de ce que la Turquie ou la Chine ont fait ces deux dernières décennies.

Dans le secteur minier, le Sénégal dispose d’un potentiel exceptionnel : or à Kédougou, zircon en Casamance, phosphate à Matam. Il s’agit maintenant de capitaliser sur les acteurs existants, ceux qui ont déjà une expertise ou une base technique, et de les transformer en champions nationaux. Comment ? En leur facilitant l’accès au financement, en les soutenant dans l’obtention de permis d’exploitation, et en leur fournissant un accompagnement stratégique à travers des agences publiques repensées — des agences non pas seulement administratives, mais dotées de missions économiques claires : faire émerger des leaders nationaux.

Changement de paradigme : au cœur de l’industrialisation

Ce que le Sénégal doit enclencher, c’est un véritable changement de paradigme. L’État ne doit plus simplement réguler, il doit organiser, encadrer, promouvoir, négocier, et faire émerger des filières entières en s’appuyant sur des entreprises locales. À titre d’exemple :

Dans le secteur de la cimenterie, il est temps d’identifier des acteurs capables de devenir des leaders nationaux, en stimulant l’investissement productif dans la transformation locale.

Dans le domaine des matériaux de construction, l’exploitation du basalte de Kédougou constitue une opportunité stratégique : construire un corridor ferroviaire reliant Kédougou à Dakar via Tambacounda réduirait drastiquement les coûts de transport, et donc de construction.

Dans la mécanique et la couture, des programmes pilotes ciblés doivent permettre à des dizaines d’ateliers ou entreprises d’accéder à des machines modernes, à financement islamique, via des lignes à travers des mécanismes de crédit participatif, type Mourabaha ou Ijara, garantis par l’État. Ces champions de proximité joueront un rôle structurant dans l’économie locale.

Vers un nouveau modèle de négociation commerciale

Dans l’agriculture, la création de fermes communautaires et de coopératives structurées doit s’accompagner d’une véritable agence nationale de négociation commerciale. Cette agence serait en charge de :

Négocier l’accès à des marchés extérieurs pour nos produits agricoles ;

Identifier les demandes à l’export pour orienter les cultures locales (cultures sous contrat) ;

Encadrer les agriculteurs sur la conservation, le conditionnement, et la logistique ;

Créer un lien structurant entre production locale et demande mondiale.

Il faut aller plus loin que les hangars traditionnels. Ce qu’il faut, ce sont des entrepôts logistiques modernes, capables de stocker, conserver, transformer et expédier rapidement les produits agricoles. Cette infrastructure doit s’accompagner de politiques d’incitation pour favoriser l’agro-exportation, surtout dans le domaine halal, à forte valeur ajoutée.

La luzerne : une filière d’exportation stratégique pour illustrer le changement de paradigme

Prenons l’exemple de la luzerne, un fourrage à haute valeur nutritive, très recherché sur les marchés internationaux, notamment en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et en Europe. Le Sénégal, avec ses terres fertiles et son climat propice, a un potentiel réel pour s’insérer dans cette chaîne de valeur agricole mondiale.

Mais pour transformer cette opportunité en richesse nationale, un changement de paradigme s’impose : l’État doit aller au-delà de la simple production locale et jouer un rôle proactif dans la négociation commerciale internationale, en identifiant les produits agricoles à fort potentiel, comme la luzerne, et en ouvrant des marchés à l’exportation par des accords ciblés et avantageux.

Dans ce cadre, la création d’une agence nationale dédiée à la négociation commerciale agricole, sous l’égide du ministère du Commerce ou en lien avec le ministère de l’Agriculture, s’avère cruciale. Cette structure aurait pour mission de :

Sécuriser des débouchés à l’international ;

Identifier les standards requis par les marchés cibles ;

Accompagner les coopératives agricoles dans la formalisation de contrats de culture et d’exportation ;

Et soutenir la structuration de filières exportatrices compétitives, notamment en partenariat avec des mécanismes de finance islamique pour un financement adapté.

En expérimentant d’abord la culture de la luzerne à petite échelle, à travers des coopératives pilotes, le Sénégal pourrait rapidement monter en puissance et s’imposer comme un fournisseur fiable sur ce marché en croissance. Ce type d’initiative, bien encadrée, pourrait devenir un modèle reproductible pour d’autres produits agricoles à fort potentiel, dans une logique de souveraineté économique et de compétitivité à l’export.

Les Halal Parks : catalyseurs d’un développement territorial harmonisé et d’une intégration économique mondiale

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne de structurer le pays en pôles territoires de développement, l’intégration du concept de Halal Parks dans ces zones devient une piste innovante et stratégique. Ces parcs halal, véritables zones économiques spécialisées, pourraient jouer un rôle structurant dans l’impulsion d’un développement local durable, inclusif, respectueux de nos valeurs culturelles et religieuses.

Chaque Halal Park serait un écosystème intégré, articulé autour : d’infrastructures industrielles modernes, de centres de formation professionnelle, de dispositifs de financement islamique (soukouks, fonds participatifs),

et de plateformes logistiques adaptées à l’import-export halal.

L’objectif est clair : connecter les localités sénégalaises aux 57 pays membres de l’OCI et aux grands marchés halal mondiaux (Europe, Amérique du Nord, Golfe, Asie du Sud-Est), tout en stimulant l’emploi local, l’entrepreneuriat rural et la transformation de nos ressources naturelles.

Un exemple illustratif : le secteur des ingrédients alimentaires halal connaît une forte demande mondiale. Le Sénégal et la sous-région ouest-africaine disposent de matières premières telles que l’oignon séché, la noix de cajou, la peau de banane (potentiellement utilisable dans la production de gélatine végétale), ou encore l’hibiscus. Grâce à des partenariats intelligents avec des pays comme la Malaisie, l’Indonésie ou la Thaïlande, leaders mondiaux du halal, les Halal Parks pourraient devenir des hubs régionaux pour la fabrication d’ingrédients halal destinés à l’exportation.

Cette ambition s’inscrit aussi dans une dynamique internationale plus large. En effet, un programme collaboratif entre la Banque Islamique de Développement, et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce et le KOSGEB (Agence de Développement et de Soutien aux Petites et Moyennes Entreprises de la République de Turquie), vise à renforcer les capacités des PME des pays membres de l’OCI grâce à des outils numériques, des plateformes B2B, des financements ciblés et des événements de mise en relation. Les Halal Parks sénégalais pourraient ainsi s’insérer dans ce réseau stratégique et offrir aux PME locales une visibilité internationale, un transfert de savoir-faire, et des opportunités concrètes de croissance à l’export.

Ainsi les Halal Parks, intégrés dans les pôles territoires, ne sont pas qu’un concept : ils peuvent devenir les nouveaux moteurs d’un développement territorial intelligent, créant des synergies entre l’économie locale et l’économie globale. Ils représentent une réponse concrète à la nécessité de créer des champions nationaux, d’attirer les investissements étrangers, de promouvoir une industrialisation respectueuse de nos valeurs, et de repositionner le Sénégal comme un acteur central dans le commerce halal mondial.

C’est en accompagnant cette vision, en structurant les territoires autour d’initiatives porteuses comme les Halal Parks, que le Sénégal pourra véritablement répondre à son défi économique, tout en assurant une croissance équitable, éthique et durable pour les générations à venir.

Faire du halal une vision d’État, faire du local une force globale

L’économie sénégalaise entre dans une nouvelle ère. Face aux défis structurels du pays, il ne s’agit plus seulement d’ajuster ou de réformer, mais de refonder. Cette refondation passe par un changement de paradigme, par la création de champions nationaux dans des secteurs stratégiques, et par l’adoption de solutions de financement et d’accompagnement adaptées à notre contexte culturel, social et religieux.

C’est dans cette dynamique que je me positionne, en tant qu’acteur engagé du business halal et consultant en management qualité halal, pour apporter une contribution concrète et structurante à cette ambition nationale. Le concept des Halal Parks, que je propose d’intégrer dans les pôles territoires de la Vision Sénégal 2050, incarne cette ambition : créer une économie ancrée localement, mais connectée aux grandes chaînes de valeur mondiales.

À travers ces plateformes économiques intégrées, adossées à des dispositifs de finance islamique, à une stratégie d’exportation ciblée et à une intelligence territoriale nouvelle, le Sénégal peut devenir un hub régional du commerce halal, un pont entre l’Afrique de l’Ouest et les 57 pays membres de l’OCI, mais aussi avec les marchés à fort potentiel en Europe, en Amérique et en Asie.

Le temps est venu de construire une économie productive, inclusive, alignée sur nos valeurs. Le temps est venu de transformer nos idées en institutions, nos savoir-faire en filières, et nos territoires en pôles d’excellence. Le business halal n’est pas une niche, c’est un levier. Et l’histoire du Sénégal industriel et souverain peut — et doit — s’écrire dès maintenant, avec audace, méthode et vision.

Par Dénéba DIOUF

– Expert Consultant en Management Qualité Halal (Training – Audit – Assistant)