Parole de femmes, mémoire féministe et transmission intergénérationnelle , la doctorante en sociologie du genre et écrivaine Ndèye Fatou Kane revient sur sa rencontre déterminante avec l’œuvre fondatrice de l’anthropologue Awa Thiam, rééditée en 2024 par les éditions Saaraba.

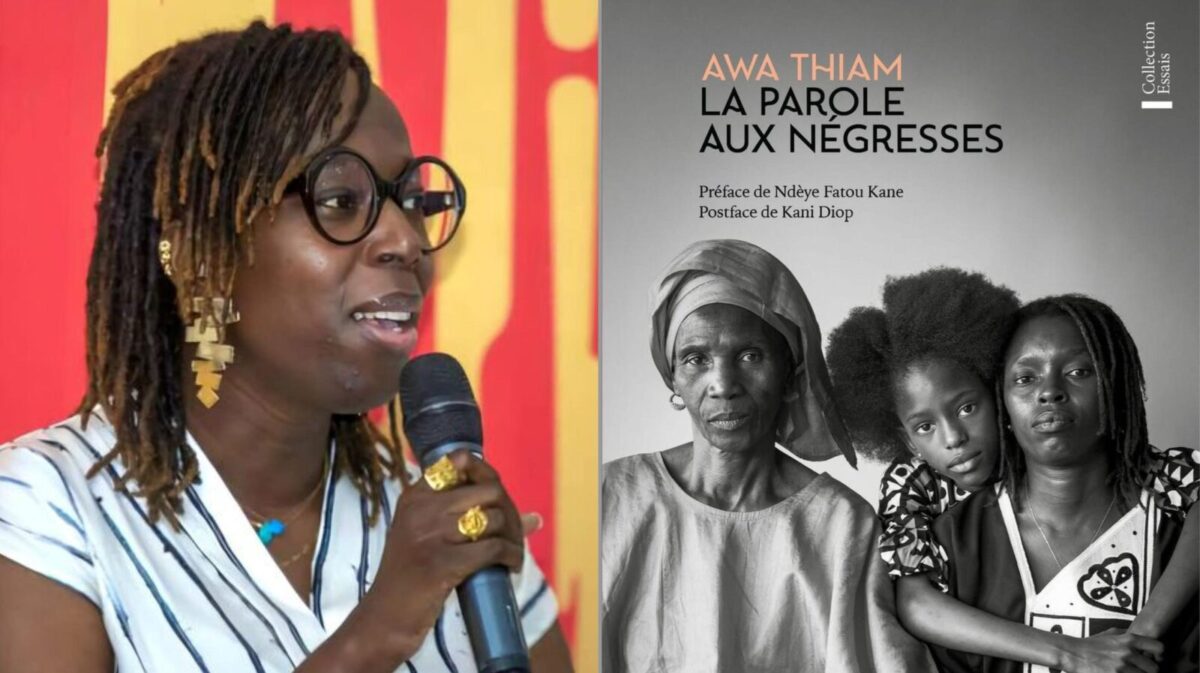

La parole aux négresses revient inlassablement lorsqu’on évoque les textes fondateurs du féminisme africain, tel un battement obstiné et discret. Publiée pour la première fois en 1978 par Awa Thiam, anthropologue sénégalaise, cette œuvre a marqué toute une génération de militantes. Plus de quarante ans plus tard, elle refait surface, rééditée par la maison d’édition Saaraba. Et pour signer la préface de cette réédition historique, un autre nom s’impose : Ndèye Fatou Kane, écrivaine et féministe engagée.

Pour la doctorante en sociologie, tout commence en 2018, lors de la publication de son propre essai, Vous avez dit féministe ? Elle y interroge les classiques : Simone de Beauvoir, Chimamanda Ngozi Adichie, Mariama Bâ. C’est dans ce moment de réflexion et de confrontation que surgit le nom d’Awa Thiam, soufflé par la pionnière Marie-Angélique Savané. « C’est là que je découvre La parole aux négresses, et je suis bouleversée. J’avais 30 ans et je n’en avais jamais entendu parler », confie-t-elle, visiblement émerveillée.

Un an plus tard, à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) à Paris, elle redécouvre le texte dans un contexte universitaire. Ce sera le début d’un compagnonnage intellectuel et affectif qui ne la quittera plus. « Depuis ce jour, pas une semaine ne passe sans que je revienne à Awa Thiam », souligne-t-elle.

Un texte fondateur, encore trop ignoré

La parole aux négresses a légitimé une intuition : celle que le féminisme africain n’a rien d’une greffe importée. « Ce livre prouve qu’il y a plus de quarante ans, une femme africaine donnait déjà la parole à d’autres Africaines, loin des canons colonialistes », explique-t-elle.

Dans son mémoire de master, l’écrivaine mobilise le concept d’intersectionnalité, formulé par Kimberlé Crenshaw en 1989, et découvre qu’Awa Thiam en avait déjà posé les bases. « Elle avait compris, dès 1978, que les femmes africaines étaient à la croisée de multiples dominations », souligne-t-elle.

Et pourtant, Awa Thiam demeure largement invisibilisée. « Si elle avait été américaine, blanche, écrivant en anglais, ce livre serait étudié partout. Mais elle est sénégalaise et francophone. Elle a été doublement effacée », regrette Ndèye Fatou Kane.

Cette préface est donc un devoir de mémoire pour la doctorante en sociologie.

« J’étais honorée, mais je savais aussi que je n’avais pas le droit à l’erreur », raconte-t-elle, ravie. Elle mettra trois mois à l’écrire, avec le souci de toucher juste, d’être à la hauteur de l’héritage.

Le contexte ? Des débats féministes en Gambie, la montée des discours anti-féministes au Sénégal, des menaces sur les droits acquis. « La réédition tombait à point nommé. C’était urgent », estime-t-elle.

Mariage forcé, mutilations génitales, polygamie, répudiation… Les thèmes abordés dans le livre résonnent encore. « Parfois, j’ai l’impression qu’on régresse. On est toujours en train de discuter de la polygamie comme si c’était une norme », dénonce-t-elle. Le témoignage de Yacine, l’une des femmes interviewées par Awa Thiam, l’a particulièrement marquée : « elle refuse la polygamie, elle résiste. Elle incarne une révolte qui me bouleverse. »

L’approche d’Awa Thiam, immersive et respectueuse, a été une révélation. « Elle a donné la parole sans trahir. Elle prouve qu’on peut faire de la recherche avec rigueur tout en restant humaine », reconnaît la doctorante. En cela, La parole aux négresses est à la fois accessible au grand public et constitue une référence universitaire. « Elle a réussi ce double pari », magnifie-t-elle.

Pour Ndèye Fatou Kane, cet ouvrage est un cadeau. Et cette réédition, un geste politique.

« Que le livre parte du Sénégal est un signe fort. D’habitude, les rééditions viennent d’Europe. Là, c’est une maison d’édition sénégalaise. C’est une réappropriation », martèle-t-elle.

Avant-gardiste, fondamental, La parole aux négresses est un cri, une archive, une boussole.

« Elle a fait sa part. Maintenant, c’est à nous de continuer », conclut-elle.

Arame NDIAYE