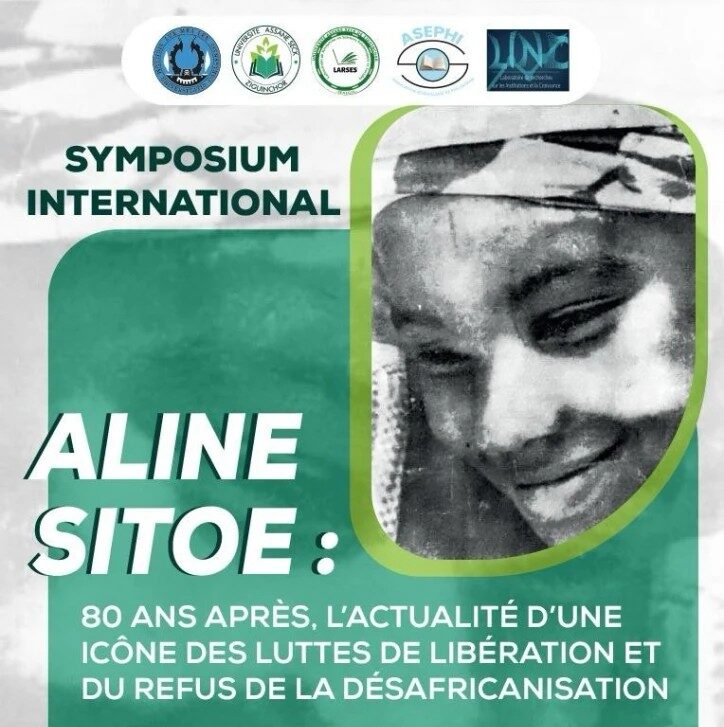

Le jeudi 22 mai 2025, à l’invitation de mon ami le Professeur François Joseph Cabral, récemment nommé coordonnateur de l’Université du Sénégal oriental, je participe au symposium international organisé à l’Université Assane Seck de Ziguinchor : « Aline Sitoé : 80 ans après, l’actualité d’une icône des luttes de libération et du refus de la désafricanisation ». J’y parlerai de ce que sa révolte a fait advenir : une pensée politique singulière. Ce texte en est une esquisse.

La politique ne se réduit pas aux institutions ou aux scrutins : elle est une manière d’habiter le monde, de distribuer le pouvoir, de définir qui commande, qui obéit, qui parle ou qui se tait. Le champ politique concerne la gestion collective de l’existence, le sens donné à la loi, la quête de souveraineté, de justice, d’autorité, mais aussi les récits, les symboles et les rites qui fondent le vivre-ensemble. Une pensée politique, en ce sens, est un système d’idées structuré permettant d’analyser, de critiquer ou d’orienter l’exercice du pouvoir. Ancrée dans l’histoire, elle éclaire les luttes sociales, propose des alternatives et guide les dynamiques de transformation collective.

Or, il existe des formes de pensée politique qui s’expriment hors des sentiers battus, loin des bibliothèques, loin des parlements. Des pensées qui se disent par les gestes, les refus, les chants, les rites. C’est dans cette veine que s’inscrit l’héritage d’Aline Sitoé Diatta. Comme le disait Mao Zedong, « le fondement de la théorie, c’est la pratique ». Aline n’a pas écrit de traité, mais elle a pensé en marchant, en parlant, en désobéissant. Son legs est une pensée politique vivante, enracinée, agissante.

Penser par les gestes : une politique du refus incarné

Aline Sitoé Diatta est née dans une Basse-Casamance prise en étau entre le joug colonial français et le patriarcat structurant de la société joola. Dans cet univers, sa pensée émerge d’une pratique quotidienne de résistance, enracinée dans les gestes les plus concrets de la vie. Après avoir été envoyée, très jeune, à Dakar comme employée domestique — ce qui était une trajectoire fréquente pour de nombreuses jeunes filles de l’époque — elle retourne dans son village de Kabrousse et y réinsuffle une dynamique politique nouvelle. Elle redonne centralité à la ruralité, convoque les rituels de pluie, proclame le refus de payer l’impôt colonial et de céder le riz aux agents recruteurs. Chacun de ses gestes, en apparence ordinaire, devient un acte politique. Chaque refus, une doctrine.

Ce que l’administration coloniale a voulu disqualifier comme mysticisme ou désordre révèle, en réalité, une pensée politique originale et radicale. Aline Sitoé ne s’attaque pas seulement à une taxe ou à une réquisition : elle remet en cause le fondement même de l’ordre impérial. Elle ne demande ni reconnaissance ni intégration : elle oppose un refus global, total, sacré. Sa parole, portée par la transe et le chant collectif, défie l’épistémologie coloniale qui méprise les savoirs africains. Elle pense par le rite, elle agit par la foi, et c’est par ces canaux qu’elle politise l’insoumission.

De la terre au corps : une politique de la souveraineté et du sacré

Le legs d’Aline Sitoé Diatta est triple. Il est écologique, car elle proclame la terre comme matrice de vie et non comme simple ressource. En refusant les logiques extractivistes, elle anticipe les luttes contemporaines pour la souveraineté économique. Il est culturel, parce qu’elle rejette l’assimilation et revalorise les traditions, les cosmologies africaines, les langues, les chants, les gestes. Enfin, elle redéfinit le pouvoir à partir de son propre corps de femme : prophétesse, prêtresse, meneuse. Elle subvertit les codes masculins de la légitimité, fait de la condition féminine une puissance, non une assignation.

Sa politique n’est pas celle des armes, mais celle du symbole, du retrait, du soin. Comme d’autres grandes figures du Sud — de Gandhi à Thomas Sankara —, elle fait du refus une stratégie, de la foi une force, de la mémoire une arme. Et c’est là que la pensée de Mao nous aide à lire son itinéraire : la théorie n’est pas d’abord écrite, elle est d’abord vécue. C’est la pratique, éclairée par l’intuition du juste, qui forge les concepts.

En 2025, penser Aline Sitoé Diatta, ce n’est pas faire mémoire d’un passé figé, mais réactualiser une praxis de libération. Dans un monde où les dominations prennent d’autres formes — économiques, numériques, idéologiques —, sa voix résonne encore.

Félix Atchadé

Médecin, spécialiste de Santé Publique et d’Éthique Médicale

Militant politique